言語文化 菊地 優美

キーワード:

日本近現代文学、女性作家、ジェンダー

この研究室・ゼミの教員

この研究室・ゼミの教員

キクチ ユミ

菊地 優美

KIKUCHI Yumi

教養学部 学校教育学科 講師

研究を始めたきっかけ

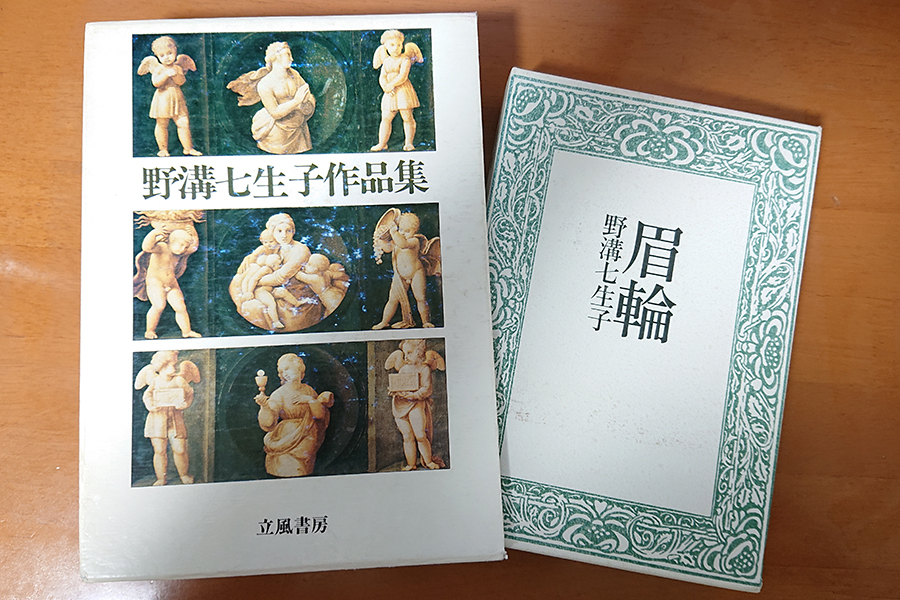

大学生の頃、小説をジェンダーやセクシュアリティの視点から読む方法に出会い、物語を読み解く力は社会を読み解く力でもあると知りました。その後、大学院生のときに野溝七生子の文学を知り、大正~昭和期に家制度下で娘として父から受けた抑圧による苦しみとそれへの抗い、そして母への寄り添いを、小説を〈書くこと〉のなかで試みた野溝文学を深く読み、その魅力を追究したいと思い、野溝文学研究に取り組み始めました。

文学作品を読み解き、研究すること、特にジェンダーやセクシュアリティの観点からそれらに取り組むことは、自身の生き方や他者との関わりを問い直し、様々な場面で物事を自ら選び取る力を与えてくれることにも大きな魅力を感じています。

わたしの研究室

大正・昭和期の戦前~戦後にかけて活躍した女性作家・野溝七生子の文学を中心に、日本の近現代の女性作家による文学を研究しています。野溝文学については家制度下での父から娘への抑圧、〈母〉や男らしさをめぐる問題などに注目し、当時のジェンダーやセクシュアリティをめぐる規範への抗いを、あるいは時代のなかでの限界をいかに描き出しているかを考えています。ほかにも大正期に活躍した田村俊子、現代の作家では吉本ばななや桐野夏生の作品などにも興味を持っています。

私が担当する言語文化ゼミでは、明治期から現代の文学(児童文学なども含む)を、社会背景等も考えながら主体的に読み解く力を身につけます。学生のみなさんは、自分自身のなかにある、物語や言語表現、社会に対する問題意識を見つめながら、作品の分析・考察に取り組み、自分の考えを言語化して伝え合う力を磨いています。卒業論文では、明治~昭和期の作家ではたとえば芥川龍之介や太宰治、現代の作家では島本理生、辻村深月、村田沙耶香など、それぞれの関心に応じて幅広い時代やジャンルから作家や作品を選んで研究対象としています。

いま興味のあるテーマ

近年は、戦時下の女性雑誌上や戦後の女性をめぐる社会状況の大きな変化のなかで野溝七生子の小説が描き出していたものを明らかにすることに取り組んでいます。また、初期の野溝作品が掲載されていた文芸雑誌の言説空間との関わりや当時のモダニズム文学の潮流との関連についても研究を進めています。