こども支援学 佐藤 みのり

キーワード:

小児期逆境体験、保護的・補償的体験、子ども・家庭支援

この研究室・ゼミの教員

この研究室・ゼミの教員

サトウ ミノリ

佐藤 みのり

SATO Minori

教養学部 学校教育学科 講師

研究を始めたきっかけ

精神科病院に臨床心理士として勤めていたとき、私は「気になる子どもたち」にたくさん出会いました。待合室で心配そうに親の背中をさする子、症状の重い親に代わり服薬の注意事項を懸命に聞く子、入院中の親を見舞うために小さな弟の手を引いて電車を乗り継ぎ来院する子…。

私はこのとき、本来はケアされるべき存在であるはずの子どもが、ケアを提供する側にまわらざるを得ない状況があることを発見しました。そして、このような子どもたちはヤングケアラーとよばれており、日本ではその研究が緒に就いたばかりであることを知りました。

さまざまな事情から複雑な心理的体験をしている子どもたちに対して、どのようなケアとサポートを提供すれば、その心身を健やかに育むことが可能となるのだろう?という疑問が、私の研究の出発点です。

わたしの研究室

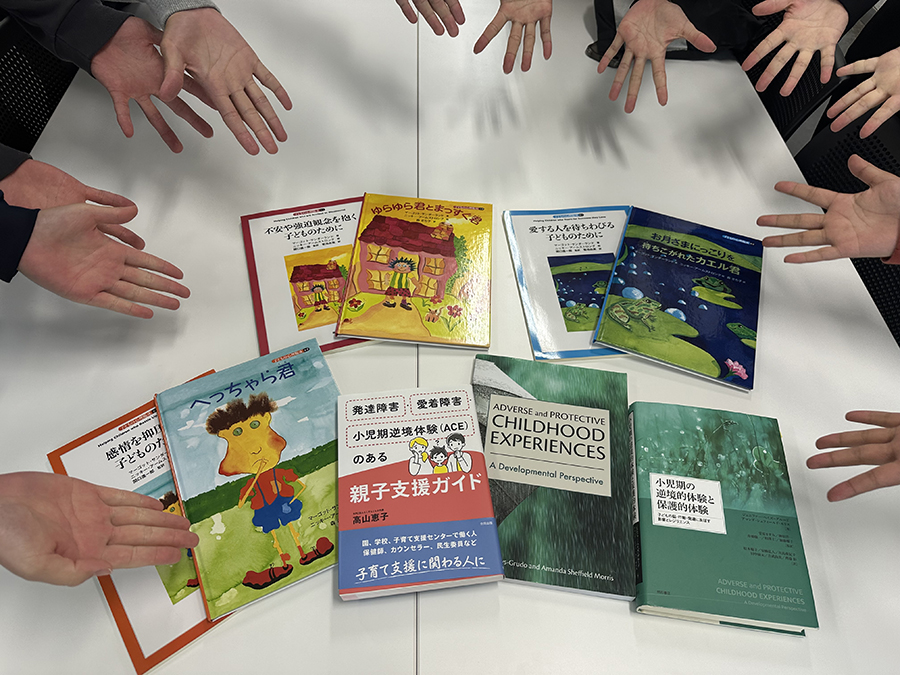

ゼミでは、貧困や虐待、両親の不和、家族の機能不全、家族メンバーや子ども自身の障害や疾患、ヤングケアラー経験、大人から無条件に愛されること、仲間から受け入れられること、信頼できる大人や先輩との良好な関係性を維持すること、地域活動に参加することなどの人生における長期的な影響性を学び、子どもに寄り添いその心を育むことについて考えを深めています。

小児期の逆境体験は、その脳と身体に害をなすとともに、生涯にわたり毒性を持ち続け、健康を害する恐れのある行動や実際のさまざまな疾患の発現に関連します。これに対して、解毒作用のある保護的・補償的体験は、心や生活を含むその人全体を守るものです。ゼミでは、これまでの研究の知見を丁寧に読み込み、その理解の上に立って、子どもや家族に関するさまざまなテーマについて検討しています。また、どのような支援の展開が個々の子どもの適応や家庭の機能を高めるのかについても、考察しています。

いま興味のあるテーマ

家族のケアを担うことのために学習や仲間交流などの自身の発達にとって重要な機会を犠牲にしているヤングケアラーや大学生ケアラーの研究を、最も重点的に実施しています。近年では、ヤングケアラー状況が発生するリスクをより含んでいる「きょうだい児」の研究や、医療刑務所における小児期逆境体験の累積リスク(いろいろな逆境体験を複数持つことでリスクが複合的に絡み合ってしまうこと)の研究も実施しています。