田開 寛太郎 研究室

キーワード:

環境教育、ESD、湿地教育研究を始めたきっかけ

大学院生のころ、いちどは絶滅したコウノトリの野生復帰をテーマに、環境教育の研究を始めました。野外に再び巣立っていくコウノトリの姿に心を動かされるとともに、その命に向き合いながら暮らす地域の人びとの姿に触れ、ただ知識を得るだけではない学びの大切さを実感しました。以来、人と自然、そして人と人とのつながりを軸に、「どう生きるか」を共に考え、学び合う教育のあり方を探究しています。

わたしの研究室

私の研究室では、「環境教育」をキーワードに、地域や社会のあるべき姿を思い描き、それを実現するための学びのあり方を探っています。環境教育とは、単に自然の知識を得るだけではなく、人と自然、人と人、そして地域との関係を深く見つめ直しながら、よりよい未来を共につくっていくプロセスだと考えています。

ゼミではまず、文献や事例から様々な視点を学び、そのうえで自ら問いを立て、現地に足を運んで観察やインタビューなどの手法を用いながら、自分の目で地域の課題や魅力をとらえていきます。対象は学校教育にとどまらず、動物園・水族館、公民館などの社会教育施設や、地域資源を活かした多様な学びの場を含みます。

こうした活動を通して、学生たちは「地域で学ぶとはどういうことか」「社会変革に貢献する教育とは何か」を考える力を育んでいきます。教室の外に出て、人と出会い、社会とつながりながら、自分自身の関心を実践的に深めていくことが、このゼミの大きな特徴です。

いま興味のあるテーマ

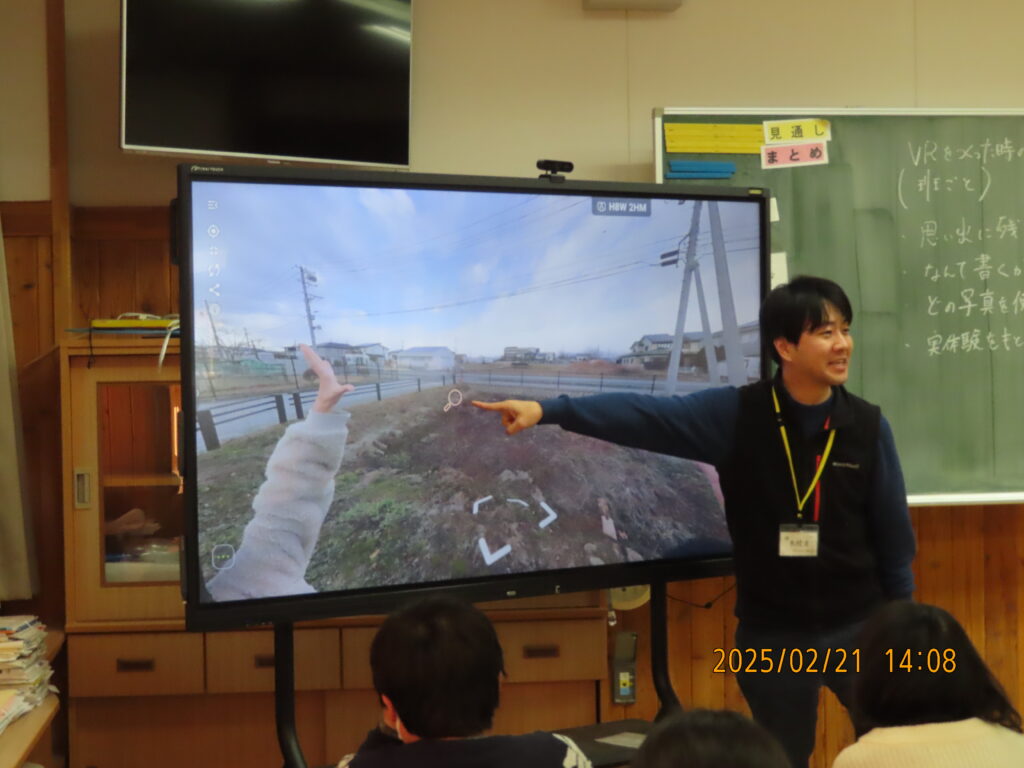

最近は、水田や湿地など身近な水辺環境を題材にした環境教育に関心があります。ラムサール条約湿地や水辺の生き物をテーマに、ICTを活用した教材づくりや、小中高校と連携した探究活動にも取り組んでいます。また、韓国をはじめとした海外の環境教育とも比較しながら、地域と共につくる学びのネットワークを広げていきたいと考えています。

研究室インタビュー

「知る、わかる、伝わる」環境教育の担い手を育成

私は環境教育を専門としており、自然、あるいは人と人との関わりのなかで、自分の住んでいる地域や社会がこうなって欲しいということを実現するための一つのプロセスが、環境教育だと認識しています。ゼミでは、さまざまな調査手法を学び、実際に現地調査をしながら、地域における環境教育の在り方を考えていきます。

そして、学校の枠を超えて、動物園・水族館、公民館などの多様な教育施設を舞台に、地域資源を活かしたプログラムの企画や学びの場の提供を通じて、地域活性化への貢献を目指します。