早野 慎吾 研究室

キーワード:

日本語学、コミュニケーション論、マンガ研究

この研究室・ゼミの教員

この研究室・ゼミの教員

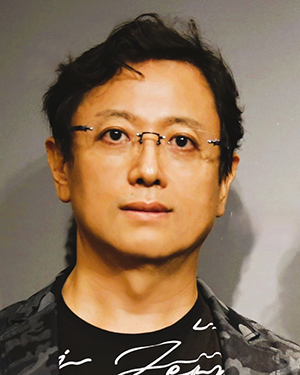

ハヤノ シンゴ

早野 慎吾

HAYANO Shingo

文学部 国文学科 教授

研究を始めたきっかけ

学部時代(1980年代)、数学(特に統計・代数)とプログラミングができたので科研費研究(日本語研究)の研究協力者として参加しました。大学院進学後も、科研費重点領域研究や国立国語研究所主催の共同研究などで研究協力者として参加していましたが、恩師からそれらのデータの報告書をまとめるように指示されていたら、院生時代に論文12編がジャーナルに掲載されていました。気持ちは、研究より芸術分野(絵画と彫塑)に行きたかったのですが、依頼をこなしていたら今の状況になりました。みなもと太郎さん(マンガ家)に、「なんでこんな絵が描けるのにマンガ家にならなかったの?」と言われたことがあります。

わたしの研究室

国語学(近代語)ゼミです。前任校では、日本語学、社会言語学の他に日本語教育、国語教育も大学院で担当をしていました。今年6月、元ゼミ生と日本マンガ学会で発表してきましたが、卒論関連では、マンガ・アニメを含めて各自の趣味を活かしたテーマをアドバイスしています。実際の卒論テーマでは、方言、日本語教育、外国人児童生徒支援、英語と日本語の対照研究、マンガ・アニメ、歌詞、ゲームのセリフなどがあります。卒論研究で重視するのは、データの科学性と、データと結論の整合性だけです。データ解析には、生成AI、Pythonなど積極的に使って、科学的で質の高い研究をするようにアドバイスしています。ゼミ合宿、フィールドワーク、共同研究も本研究室の特徴です。今年は、夏に伊豆に2泊3日で行きますが、冬には北海道方言の調査に行く予定です。ゼミ活動を通して共同作業やチームワークを体験していくのです。画像は、今年4月の集合写真と7月のゼミ食事会の風景です。

いま興味のあるテーマ

現在、3つの科研費研究に代表者および分担者として、感情が表現できるAI人形浄瑠璃ロボットの開発を行っています。最先端の研究では、複数の研究分野が関わることが多く、本研究でも、ロボット工学、情報工学、言語学、心理学の研究者と伝統芸能関係者が複数参加しています。

画像は、私が制作したAIロボットの頭部(かしら)です。人形浄瑠璃のかしらは、表情が変わらないのに喜び、悲しみ、怒りなどの感情が表現されますが、それには、角度によって変化する「影」が大きく関係しています。口元の溝が深く掘られているのは、そのためです。画像のかしらは、AIで解析して、美しく、そしてより感情が表現できるように設計されています。