脇田 裕正 研究室

キーワード:

モダニズム

この研究室・ゼミの教員

この研究室・ゼミの教員

ワキタ ヒロマサ

脇田 裕正

WAKITA Hiromasa

文学部 国文学科 准教授

研究を始めたきっかけ

幼いときから文学に強い関心があり大学は迷わず文学部を選びました。入学した大学では都留文科大学と同様に3年生でゼミを選択しなければならなかったのですが、1年と2年での乱読によって様々な地域の文学を読み漁った結果、1つの国の文学だけを研究することに興味がまったく持てなかったのです。その時、偶然に比較文学研究という存在を知りました。比較文学は、様々な地域の関係性を考える、つまり国や地域の境界で文学とは何かを考えるという比較文学の方法論を学部時代に学び、明治以降の近代日本の文学者がいかにジョセフ・コンラッドというイギリスの文豪から影響を受けたのかについて卒論を書きました。大学院以降、比較文学的な観点から近代日本におけるモダニズムとは何かについて調査しています。

わたしの研究室

近現代の日本文学と文化を研究しています。文学だけではなく、近現代の絵画や音楽や映画も対象としています。所属学生はまず近代の研究蓄積が豊富な作家や画家を選択したうえで関心のあるテーマに沿って研究を行い定期的にゼミで発表を行っています。そのうえで最終的に好きなテーマで卒業論文を執筆・提出することになります。萬鉄五郎のような画家や『蝶々夫人』における日本人表象、太宰治の後期作品の分析まで、学生の興味は様々です。文学に限定されない多様なジャンルを横断的に学ぶことができるのが本研究室の特徴といえます。

いま興味のあるテーマ

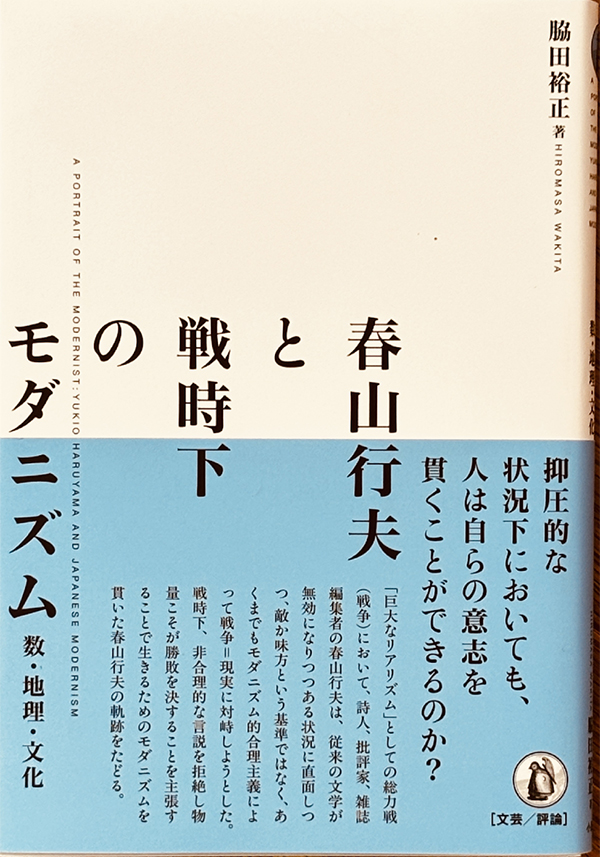

日本に欧米のモダニズムを紹介した詩人・批評家・編集者である春山行夫(1903-1994)の軌跡について研究しています。日本のモダニズム文学の始まりを告げる詩誌『詩と詩論』を創刊したことで春山は知られています。モダニズムとは何かについては様々な意見がありますが春山行夫にとってモダニズムとは合理的に物事を考えながら、これまでの日本にはなかった新しい文学の探究を意味していました。1920年代から40年代にかけて行われた春山の詩や文芸批評には、モダニズム的な観点から従来の日本文学の閉鎖性・土着性を打破し、誰にでも開かれた国際的な文学の可能性について試行錯誤している様子が見られます。これまでの研究では詳細に検証されることがなかった戦前戦後の春山行夫の活動を明らかにしていくことが当面の研究課題です。