特別ニーズ教育学 堤 英俊

キーワード:

インクルーシブ教育、特別支援教育、障害者の生涯学習支援

この研究室・ゼミの教員

この研究室・ゼミの教員

研究を始めたきっかけ

特別支援学校の教員として勤務していたころ、通常の学校から心に傷を抱えて転入してくるグレーゾーンの子どもたちと向き合う中で、インクルーシブ教育や特別支援教育が「共生」をめぐる最前線の課題であることを痛感し、現在に至る研究を始めました。

その後、当時担任していた子どもたちが年齢を重ねて、特別支援学校を卒業して社会人として地域で暮らす姿を目にする中で、障害者の生涯学習支援にも関心を持つようになりました。

わたしの研究室

インクルーシブ教育とは、障害に限らず、人種、国籍、言語、宗教、性など、さまざまな理由で社会的に周縁化されやすい子どもたちと、そうでない子どもたちが、地域の学校で共に学ぶ教育のことであり、地域共生社会の構築を目指した未来志向の実践です。わたし自身はその実践を、異質な要素が絶妙な混成を織りなす、“ジャズる学級社会”をつくるようなイメージで捉えています。

とはいえ、「言うは易く、行うは難し」であり、インクルーシブ教育は、唱え続けるだけで成し遂げられるような簡単なものではありません。一人ひとりの教師が、自らの手・足・頭を使って試行錯誤を重ねながら、いかにして実感をともなう実践に落とし込んでいけるかが、その成否を左右するといえるでしょう。

こうした考えに立って、わたしの研究室(ゼミ)では、現場に足を運んで人々の声に耳を傾けること、「当たり前」を問い直すこと、そして自分の言葉にこだわることを重視しながら、学校や地域におけるインクルーシブ教育、特別支援教育、障害者の生涯学習支援の実践のあり方を探究しています。

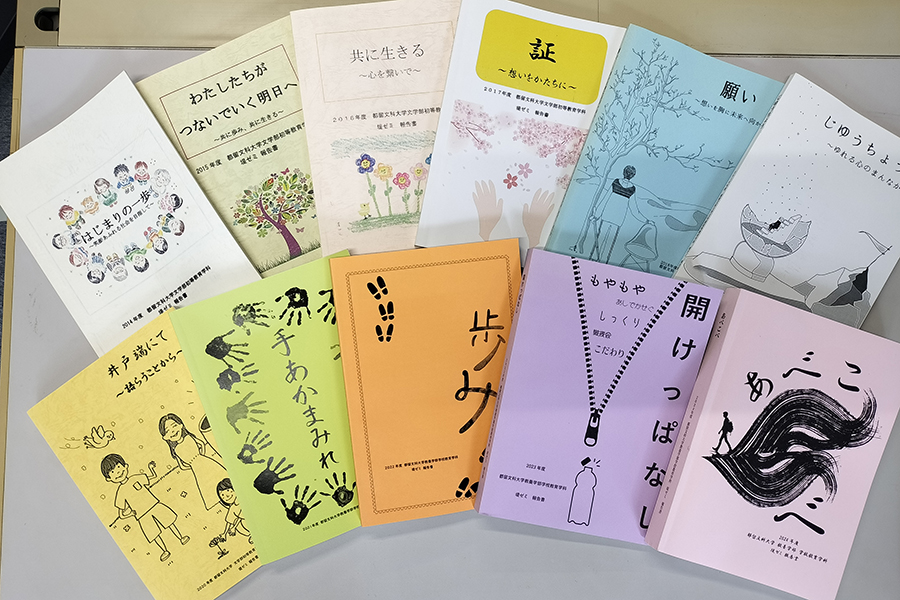

具体的には、ゼミ生たちは小・中・高校、特別支援学校、フリースクール、障害福祉事業所などの現場に出かけ、3年次にはグループ研究、4年次には卒論研究(個人研究)に取り組み、毎年年度末には共同で「ゼミ報告書」を作成しています。

いま興味のあるテーマ

大学卒業後すぐに小学校や特別支援学校の教員になるゼミ生が多いこともあり、わたしたちの研究室(ゼミ)では、インクルーシブ教育を推進するうえでの具体的な着手点の探究に関心を持っています。たとえば、小学校であれば、学級活動(特別活動)や生活科・総合的な学習の時間を工夫しながら、インクルーシブな学級づくりを目指す実践、特別支援学校であれば、ハンドサインやシンボルの言語的使用、あるいは作業学習を通じたコミュニティ・カフェの展開などです。

ゼミ生たちには、2年間の実感をともなう学びと研究を通して、たとえ拙くても構わないので、自分なりのインクルーシブ教育・特別支援教育・障害者の生涯学習支援の実践イメージを言葉にして、研究室(ゼミ)を巣立っていってほしいと願っています。