附属施設・教育研究施設

attached facility都留文科大学では、教育や研究を支える多彩な附属施設を整備しています。学生が学びを深め、研究活動を発展させるための環境が充実しています。ここでは、附属図書館を含む本学に附属している施設や、教育研究施設についてそれぞれご紹介します。

THMC

都留文科大学では、大学と社会をつなぐ教育研究拠点となる「Tsuru Humanities Center(THMC)」を設置し、21世紀を担う人間を育成するにふさわしい新しい教育の研究を行うとともに、地方都市にある公立大学として、地域の皆さんと共に、新たな大学の価値を創造していきます。

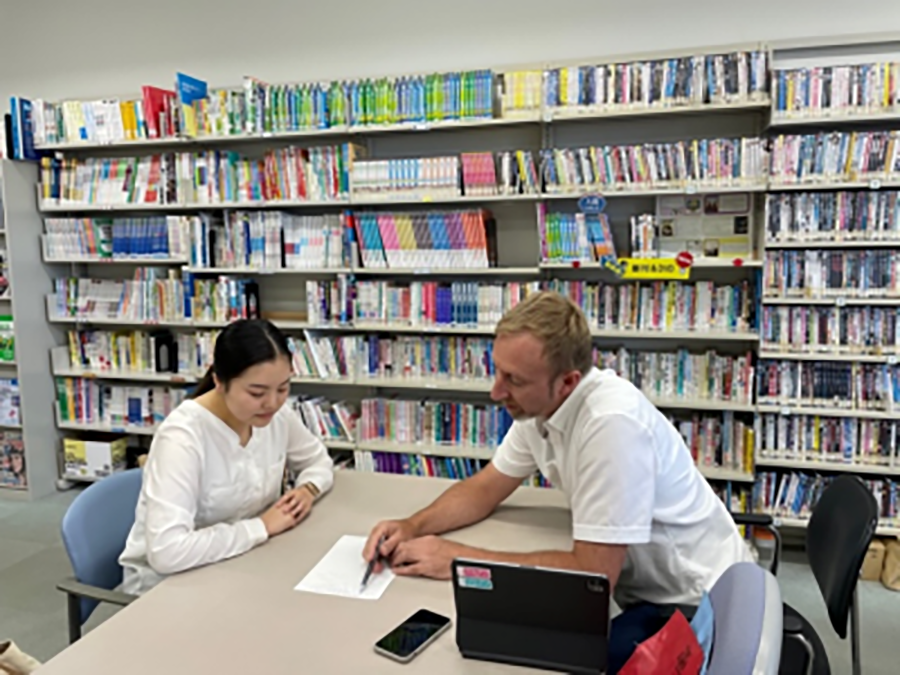

附属図書館

都留文科大学附属図書館は、都留文科大学の学習・研究機関の中核として開学時より設置されており、約42万冊(2025年3月現在)の資料(図書、雑誌、視聴覚、電子資料)を所蔵し、年間約1万点の資料を受け入れております。

【開館時間】

- 平日:9:00~21:00

- 休業日: 9:00~17:00

- 土曜日・日曜日 :9:00~21:00(休業期間中は休館)

情報センター

情報センターは、学内ネットワークとコンピュータを使用した情報教育全般、および学務事務システムの管理とサポートをおこなっています。

- 学内LANシステムの管理

- 情報教育教室の管理とサポート

- 学務事務システムの管理とサポート

教職支援センター

地域交流研究センター

都留文科大学と地域をつなぐさまざまな活動と研究に取り組むための拠点として、地域での経験や学びを支援する取り組みをしています。

- 地域交流に関する各部門の事業の推進

- 地域のニーズとのマッチングによる貢献活動

- さまざまな人が集い交流するフォーラムの開催

- 地域の調査・研究や資料の収集・管理などのアーカイブ事業

- 広報・展示活動

国際交流センター

国際交流センターでは、教職員が学生からの相談を受け付けています。本学の留学プログラムに関すること、チューター活動に関すること、HSK(中国語資格試験)の受験や無料講座に関すること、どんなことでも結構です。お気軽にお尋ねください。

【国際交流センター(4号館2階) 開室時間】

- 平日:8時45分~18時00分

- 休業日(集中講義期間は除く):8時45分~17時00分

語学教育センター

語学教育センターは、本学で履修できる外国語や留学生のための日本語、そして日本語教員を目指す人のための日本語教育など、さまざまな科目のカリキュラム作成と学習支援を行っています。また、学生の外国語能力を最大限伸ばすため、TOEICや各国語検定試験に向けての受験・学習相談、留学希望者および一般学生向け外国語学習相談、教員採用試験合格者対象の授業実践指導など、個々の希望に応じて専門スタッフが幅広い支援を行っています。

【開室時間】

- 平日・休業日(集中講義期間は除く):8時45分~17時00分

保健センター

保健センターでは、大学生活で困ったことに対応する総合相談窓口です。保健師、カウンセラーが常駐しており、みなさんがより良い学生生活を送るために、健康診断や健康相談、疾病の応急処置、カウンセリングなどを通して身体面及びメンタル面での健康を保つための援助を行います。

また、身体の悩みや症状に対して個別の健康相談も随時行っており、症状に応じての医療機関を紹介することも可能です。気軽に利用してみてください。

【開室時間】

- 平日:8時45分~18時00分

- 休業日(集中講義期間を除く):8時45分~17時00分

キャリア支援センター

キャリア支援センターは、本学における進路・就職支援活動の拠点です。豊富な資料を揃えるとともに、近年就職活動に不可欠となったインターネット環境も整備し、タイムリーな情報を提供しています。また、学年や学科に関わらず誰もが気軽に相談し、適切な指導を受けられるよう、個別相談室も設置。民間企業、公務員、教員と、分野別に経験豊かな専門のアドバイザーを配置し、常時個別面談を実施しています。

【キャリア支援センター(4号館1階正面奥)開室時間】

- 平日:8時45分~18時00分

- 休業日(集中講義期間を除く):8時45分~17時00分

つるフィールド・ミュージアム

つるフィールド・ミュージアムは、地域住民が集まり交流する「まちの縁側」といった設計テーマのもと、地域の新しい活動の拠点となるばかりでなく、地域や暮らしに根ざした新しい知の在り方を問う場所を目指しています。地域交流研究センター、調理・被服実験室や子供が読書できる図書コーナー、交流スペースなども整備しています。

1号館【改修工事中】

昭和41(1966)年に本学が現在地へ移転した際に建設された1号館は、キャンパスの中心に位置する本学最古の建築物です。教育環境のさらなる充実等を目的として、1号館の全面改修による整備を実施しております。