キャンパス・ハラスメントへの取り組み

harassment

理念

都留文科大学は、本学で学び、研究し、働くすべての人が、ハラスメントによる人権侵害を受けることなく、個人として人権を尊重される快適な環境作りを目指します。

ハラスメントとは?

ハラスメントとは、本人の意図にかかわらず、性別、性的指向・性自認、人種、国籍、信条、年齢、障がい、職業、社会的身分等に基づく不当な差別的取扱いや偏見に基づく言動、身体的特徴等の属性あるいは広く人格に関わる事項等に関する言動及びインターネット上での誹謗、中傷等によって、相手に不快感・不安感・恐怖感・屈辱感等の精神的苦痛、身体的苦痛や不利益を与え、あるいはその尊厳又は人格を侵害し、修学、教育研究及び就労環境等を悪化させることをいいます。

ハラスメントには、セクシュアル・ハラスメント、アカデミック・ハラスメント、パワー・ハラスメントなどがあります。2つ以上のハラスメントが重複していることもあります。

ハラスメントの種類

セクシュアル・ハラスメント

教職員または学生等が、就労上または修学上の関係を利用して他の教職員若しくは学生等または関係者を不快にさせる性的な言動及び関係者が教職員または学生等を不快にさせる性的な言動をいう。

アカデミック・ハラスメント

教職員または学生等が、その職務上の地位若しくは権限または事実上の上下関係を不当に利用して学生等または他の教職員に対して行う教育上若しくは研究上または修学上の不適切な言動をいう。

パワー・ハラスメント

教職員が職務上の地位または権限を不当に利用して他の教職員または関係者に対して行う就労上の不適切な言動をいう。

ハラスメントの例

- 性別に関して差別的な話をしたり、性別による役割を押し付ける。

- 人権を傷つけかねない噂や性的風評を流す、SNS 上に書き込む。

- 本人の希望に反する研究テーマなどを押し付ける。

- 「放任主義だ」といって、研究指導やアドバイスをしない。論文を読まない。

- 能力や性格について、不適切な発言をする。

- 飲み会などへの参加を無理強いする。

- 些細なミスに対し適正な指導の限度を超えて、大きな声で叱責したり、人格を否定するような暴言を繰り返す。

あなたの言動は大丈夫?あなたの言動をチェック!

あなたの言動について、同じことをあなた自身がされたら、自分はどう感じるか考えてみましょう。

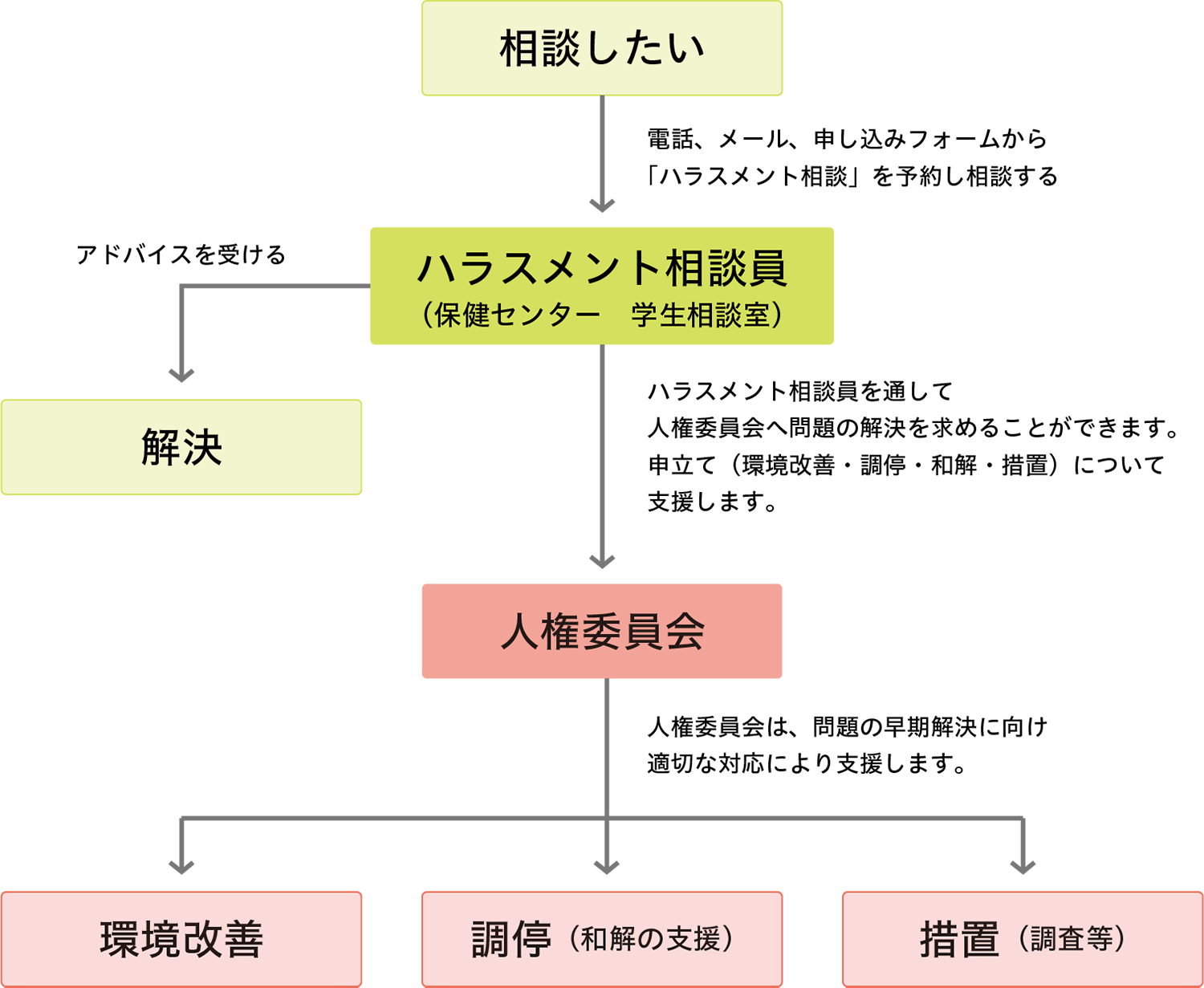

ハラスメントを受けていると感じたら

- まず、勇気をもって、「いやだ」ということを言葉や態度で伝えましょう。

- 決してひとりで悩んだり我慢したりせずに、周囲の人に相談しましょう。

- あなたが受けたハラスメントと思われる行為について、日時・場所・何をされたかなど、記録をとっておきましょう。

- 「ハラスメント相談員」などのハラスメント相談窓口に相談しましょう。秘密は厳守し相談にのってくれます。

ハラスメント相談窓口

学内相談窓口

| 学内相談窓口 | 体制 | 申し込み方法・連絡先 |

|---|---|---|

| ハラスメント相談員 | 【保健センター カウンセラー】 <公認心理師>箭本 佳己(月~金曜日) 鈴木 正子(月~金曜日) 今村 亨(月曜日) | 直接来室 電話:0554-43-4341〔内線601〕 メール:soudan@tsuru.ac.jp 相談申し込みフォーム |

【教務相談員】 西野 幸子(月~金曜日) | 直接来室 電話:0554-43-4341〔内線298〕 メール:st-support@tsuru.ac.jp |

学外相談窓口(当事者の双方が役員又は教職員の場合)

| 学外相談窓口(無料) | 体制 | 申し込み方法・連絡先 |

|---|---|---|

| ハラスメント外部相談員 | 本学が学外に委託した無料相談窓口として、高橋由美弁護士が対応します。 | 電話 055-287-8101 (田中・高橋法律事務所) ※電話番号は「通知」186としてください。 月~金曜日 午前10時~午後3時(年末年始、祝日を除く) |

【相談時の注意事項】

| ||

都留市人権擁護委員相談窓口

| 人権相談窓口(無料) | 体制・申し込み方法や連絡先 |

|---|---|

| 都留市人権擁護委員 | 体制・営業日、申し込み方法や連絡先については都留市ホームページでご確認ください。 |

公立大学法人都留文科大学ハラスメントの防止及び人権委員会の設置等に関する規程

公立大学法人都留文科大学ハラスメントの防止及び人権委員会の設置等に関する規程

ハラスメント申立書ダウンロード

申立書の提出先・問合せ先

都留文科大学人権委員会 事務局(学生支援課内)

〒402-8555 山梨県都留市田原三丁目8番1号

TEL:0554-43-4341(内線661)

FAX:0554-43-4347

Mail:gkhosa1@tsuru.ac.jp

ハラスメント防止に関する啓発活動

講演会開催

| 平成22年度 | 木谷京子先生(弁護士) 「人権を考える」 |

|---|---|

| 平成24年度 | 杉井静子先生(弁護士、ひめしゃら法律事務所長) 「ハラスメントを考える-セクハラ・パワハラの問題点と課題-」 |

| 平成25年度 | 上野千鶴子先生(社会学者、NPO法人Wan(ウィメンズ・アクション・ネットワーク)理事長) 「ノーと言えるわたしへ-セクハラ・アカハラの加害者にも被害者にもならないために-」 |

| 平成26年度 | 今野晴貴先生(NPO法人Posse代表) 「いわゆる『ブラック企業問題』とは何か-若年労働の変化と対応策を探る-」 |

| 平成27年度 | 山下昴(すばる)氏、三戸花菜子(さんど・かなこ)氏、関塚陽希(はるき)氏(特定非営利活動法人Rebit) 「Lgbtってなんだろう?-互いの違いを受け入れあえる社会を目指して-」 |

| 平成28年度 | 藤恭子氏、野田萌実氏(株式会社Kaienブリッジコンサルタント・Teensエイブルシーカー) 「【体験型ワークショップ】なるほど“発達障がい”-凸凹を実感する-」 |

| 平成30年度 | 入江直子先生(神奈川大学名誉教授、NPO法人「スクール・セクシャル・ハラスメント防止関東ネットワーク」代表) 「“教育的”愛情とセクシャル・ハラスメントのあいだ:子どもたちにとっての“教師”という権力を考える |

| 令和元年度 | 谷山大三郎氏(スタンドバイ株式会社代表取締役) 「ネット社会のなかでいじめに苦しむ子どもたち-助けたい人を助けられる-社会づくりをめざして」 |

| 令和2年度 | 今度珠美氏(鳥取県情報モラルエデュケーター・日本デジタル・シティズンシップ教育研究会研究員) 「みんなで考えるwithコロナ時代のデジタルシティズンシップ」 |

| 令和3年度 | 石田郁子氏(写真家) 「教師による児童・生徒・学生に対する性暴力」 |

| 令和4年度 | 出口真紀子氏(上智大学外国語学部教授) 「”目に見えないゲタ”の自覚から差別を自分ごとにするために」 |

| 令和5年度 | 赤阪むつみ氏(認定NPO法人難民支援協会理事、なんみんフォーラム理事) 「『難民問題とは何か』を考える」 |

| 令和6年度 | 横山美和准教授(都留文科大学 教養学部比較文化学科) 「知ることによって無くそう、ハラスメント」 |

教職員研修会開催

| 平成23年度 | 谷口洋幸先生(高岡法科大学准教授) 「ハラスメントと人権-国際レベルからみたセクハラ、パワハラの問題点-」 |

|---|---|

| 平成26年度 | 牟田和恵先生(大阪大学教授) 「先生、その言動はセクハラです!」 |

| 平成27年度 | 山下昴氏、藥師実芳(やくし・みか)氏、大竹優実加(ゆみか)氏(特定非営利活動法人Rebit) 「Lgbt理解からはじめる多様性を認めあう大学作り」 |

| 平成28年度 | 尾田清貴先生(日本大学法学部教授・日本大学大学院教授日本BBS連盟顧問(法務省保護局所管法人)) 「人権問題から見た安全配慮義務について」 |