峯田 史郎 研究室

キーワード:

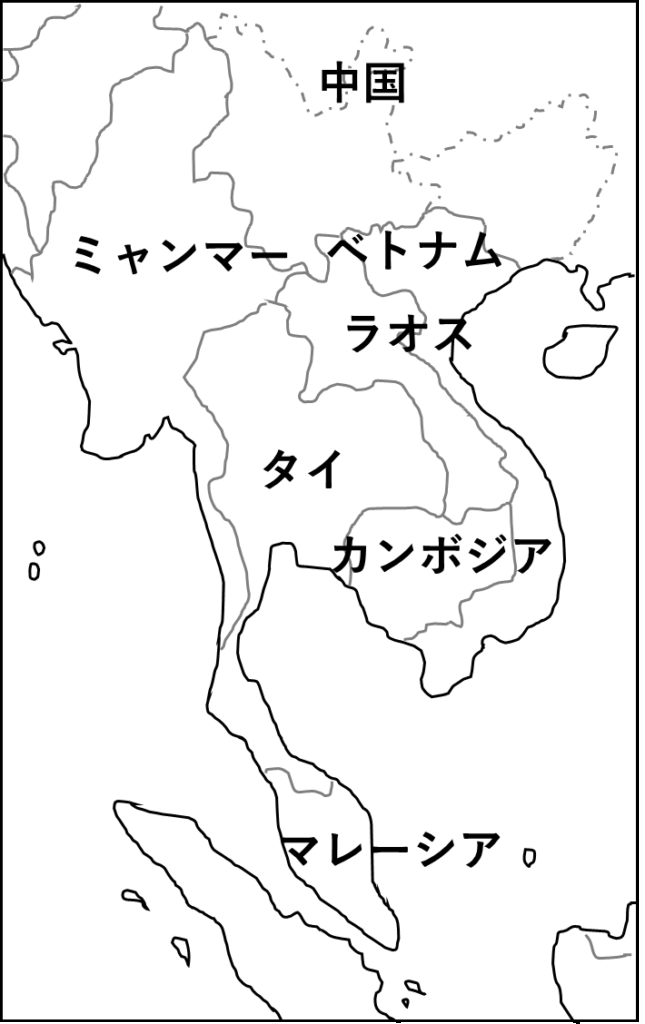

国際政治、東南アジア・中国、国境、国際協力

この研究室・ゼミの教員

この研究室・ゼミの教員

研究を始めたきっかけ

“現場で感じたこと、考えたことをきっかけにする”

大学3年生のときに、マダガスカルでの植林活動に参加しました。でも、実は木の苗を1本も植えませんでした。少し考えれば当然のことなのですが、木が数えるほどしか無くなってしまった山で、熱帯の日差しにより脆くなった土壌が降雨によって流出することを第一に止めなければ、苗は植えられません。そのような植林の前段階の土壌浸食防止プロジェクトに従事しました〔画像 1〕。

マダガスカルでの私は、植民地の歴史や住民が森林を伐採する過程、国家間協力の状況、そして政府と民間企業・NGOとの関係に思いを巡らせました。これが、いくつかある研究を志したきっかけのひとつです。

わたしの研究室

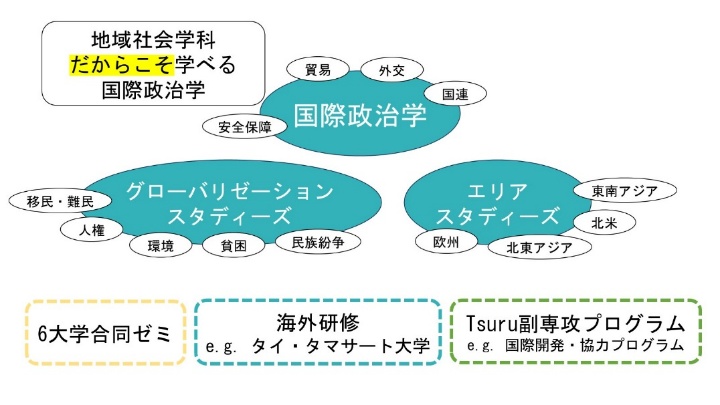

“地域社会学科だからこそ学べる国際政治学”

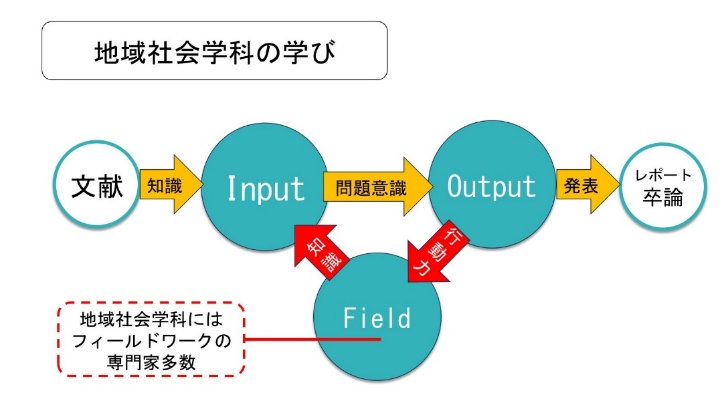

「国際社会の最新情報や世界史を”知っている”だけでは満足しない。」これが、地域社会学科の国際政治学ゼミのスタンスです。そこで自分の好きな“地域”を見つけましょう。国内外は問いません。私たちのゼミでは、地域社会学科で学ぶ社会学な視点や方法論を生かしながら〔図 1〕、身近な出来事から国際社会の現象まで、あらゆる政治的現象の”つながり”と”因果関係”とを考えていきます〔図 2〕。

都留文でのゼミの他に、3年次には他大学との合同ゼミ(首都圏の6大学)への参加をしています。合同ゼミの目的は、他大学学生との議論の場を持つことや他大学の先生から指導いただくことで、自分の問題意識に対するアプローチ方法を説明する能力を養い、さまざまな分析方法を学ぶことにあります〔画像 2〕。

総仕上げとしての卒業論文は、段階的に執筆していきます。2年次の基礎演習から輪読を通じて思考の土台を作り、3年次には本格的に研究計画を練り、文献を収集、読み込んでいきます。必要に応じて現地調査を各自で実施します。4年次には原稿執筆と推敲を何度も重ねていきます。卒業論文のテーマは、時間、地理的範囲、分析枠組み、行為主体をしっかり意識しながら組み立てていきます。〔表〕。

| 主題・副題 | 時間 | 地理 | 分析枠組み | アクター | |

|---|---|---|---|---|---|

| A論文 | イスラーム・ヨーロッパの衝突と相互理解の可能性:EU 加盟をめぐるトルコの世俗主義 | トルコ成立 EU加盟問題 | EU、トルコ | アイデンティティ論、 権威主義、民主主義 | 国家、 超国家機関 |

| B論文 | 在日外国人労働者に対する雇用:「多文化共生」に向けた雇用政策を中心に | 入管法改正、技能実習法成立 | 日本 | 制度的包摂/排除、 就労資格と在留資格の二重構造 | 国家、地方自治体、企業、NGO |

| C論文 | 東南アジアにおける人身取引:児童労働問題を中心に | 人身取引対策法(タイ:2008-) | タイ・ラオス・カンボジア | 構造的要因・アクター分析 | 国家、国際機関、NGO |

| D論文 | チュニジアから見るイスラーム的民主主義の可能性:アラブの春前後におけるナフダ党 | アラブの春 | 中東、 チュニジア | イスラーム主義、 権威主義、民主主義 | 国家、政党 |

| E論文 | アメリカのベトナム戦争撤退と冷戦の多極化:ニクソン・キッシンジャー時の米中ソ三角外交を中心に | ベトナム戦争期 | 米国、中国、 ソ連 | 勢力均衡論 | 国家、 政策決定者 |

| F論文 | 社会構成主義からみる日本戦間期の社会の変容:満州事変をめぐる政策決定者の対外認識 | 戦間期 | 日本 | コンストラクティビズム | 国家、政党、 政策決定者 |

| G論文 | 米中の勢力均衡に対する付随国日本の対応:尖閣諸島をめぐる日米防衛協力 | 日米安保体制 尖閣問題 | 日本 | 勢力均衡論、国家間協力 | 国家、政党 |

| H論文 | 武力紛争の阻止と解決に向けた国連改革:「世界政府論」の視座からみる安保理とICJの可能性 | ロシア・ウクライナ戦争 | グローバル、 常任理事国 | 世界政府論 | 国際連合、国家、国際機関 |

いま興味のあるテーマ

国家や地域の間で起こる対立や協力が、人々の暮らしにどのような影響があるのかを考えることに関心があります。特に、東南アジア大陸部の国々を中心に、武力紛争が起きた地域で、どのように秩序が形成され、人々の生活が再び成り立っていくのかに注目しています。また、「国家」とは何か、どこからどこまでがその国家の影響力の範囲なのかという境界の問題にも関心を持ち、国家だけでなく、国際機関や地域の団体、宗教組織などがどのように関わっているのかを調べています。私たちが日常で見えにくい「境界」や「支援のしくみ」に光を当てることで、多様な人びとが共に生きる道を探る手がかりを得ようとする研究です。