このシーズの研究者

このシーズの研究者

研究を始めたきっかけ

「こんな読み方をしていいんだ!――解釈の可能性の広がりを知る」

英語力を高めたいと思い、英文学科に入学した当初、私は文学自体にあまり興味がわかず、人間の心理や人類学、現代思想、ジェンダーに関する本などを読みあさっていました。英語圏文学が面白くなったのは、それらの学問領域の視座を活かして作品を読んでいい、それこそが文学研究なのだと知ってからでした。

文学を多様な視野から批判的に読み解くことを知ると、社会の動向、人の行動や気持ち、何より自分自身についての解釈の可能性が広がります。いろんなものの見方ができる、たくさんの「ものさし」を身につけることが文学研究の醍醐味だと思っています。

研究概要

「英語圏文学を通して、世界の「過去・現在・未来」を考える」

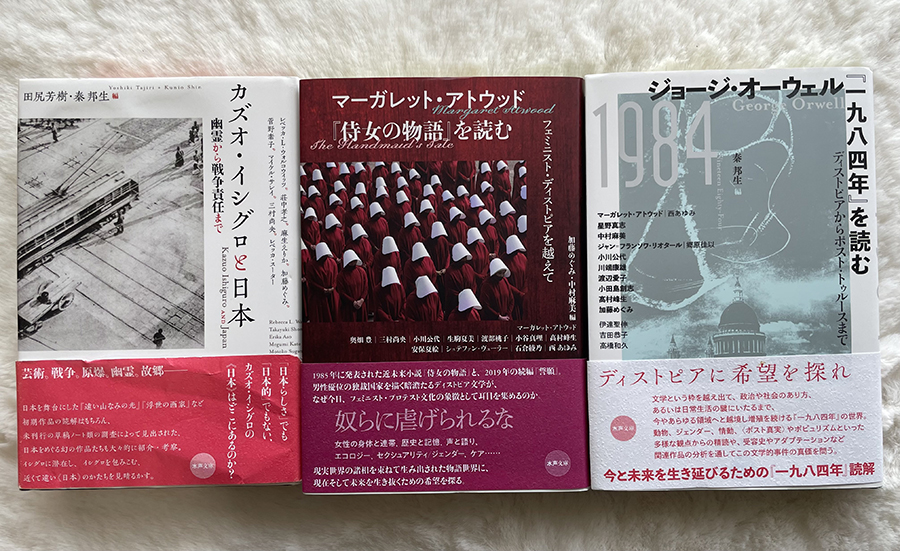

文学はわたしたちの生きる世界、社会、そして自分自身の「過去・現在・未来」を考えるヒントが満載です。日本は戦後80年ですが、世界ではウクライナやパレスチナで戦争が今なお進行中で、日本人としてわたしたちは過去の戦争の経験をどう継承したらいいのでしょうか。たとえば日本生まれのイギリス人作家のカズオ・イシグロは作品を通して戦争・被爆者の経験を語り直し、日本の戦争責任を問います。また、このまま少子化、地球温暖化がすすんだ人類はどうなるでしょうか。カナダ人作家のマーガレット・アトウッドは『侍女の物語』で少子化が進んだ近未来で出産可能な女性が「侍女」として国家から「妊娠・出産」を強いられる世界を描きました。オーウェルの『1984年』は、トランプ政権のアメリカ第一主義、ポスト・トゥルース、移民排斥の行く末を描いたディストピア小説として再評価・再読されています。すぐれた文学は過去の記録であり、現実の写し鏡であり、未来の予言書でもあるのです。わたしはこれからも世界の作家たちが構築した作品世界を研究することで、歴史を問い直し、現在の世界を知り、人類の未来に想いを馳せ続けていきたいと思っています。

連携できるポイント

(1)文学研究と科学者との連携

2022年11月3日 カズオ・イシグロ『クララとお日さま』の語り手がAIロボットのため、LOVOTというAIロボットの開発者 林要氏とデザイナーの根津孝太氏とイシグロ文学の研究者がLOVOT MUSEUMに集い、AIロボットと人間との共生の現在と未来についてのトークイベントを行いました。テクノロジーの未来を描く文学と最先端のテクノロジーを担う科学者との対話の場ではAIロボットだけでなく、今後は生殖医療に関わる医師などとの連携も図っていきたいと思っています。

(2)文学研究者と映画製作者、メディアとの連携

近年、多くの文学作品は映画化、ドラマ化がなされている。2024年11月8日に私が立ち上げた「日本カズオ・イシグロ研究会」で行った研究イベントでは、2025年9月5日日本公開予定の映画『遠い山なみの光』のプロデューサーを招き、映画制作の進捗についての報告を依頼。2025年11月8日長崎で開催予定の例会にも映画監督を招聘する準備を進めている。今後、文学と映画、TVドラマ、演劇、音楽との連携をますます強めていきたい。

(3)文学研究と地域との連携

文学作品はしばしばその作家の生まれた地域、作品で描かれた地域と深い関わりがある。現在、カズオ・イシグロが5歳まで過ごした長崎の市長、地域の人々と連携し、地域活性化、観光産業の振興に文学を活かす取り組みをしている。

提供できるシーズまたは支援できる分野

- 文学作品の舞台となった地域の活性化

- 映画化・ドラマ化・舞台化された文学作品についての解説