広告宣伝の効果に関する研究。特にギャンブル広告宣伝とギャンブル依存症の関係。コミュニケーション論。地域日本語教育。伝統文化研究。

このシーズの研究者

このシーズの研究者

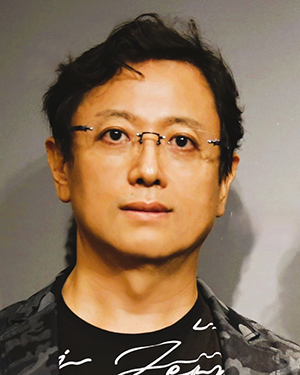

ハヤノ シンゴ

早野 慎吾

HAYANO Shingo

文学部 国文学科 教授

研究を始めたきっかけ

もともとスポーツや芸術への志向性が強かったのですが、20歳の時、交通事故に巻き込まれて腰椎を骨折したため、半年以上の安静状態が続きました。その際、暇だったので普段読まない文科系の心理学や社会学、言語学の研究書を大量に読みました。もともと数学(統計や代数)と英語だけは得意でしたが、言語学の方法論がやや科学性に欠けているように感じました。その話を日野資純先生(日本語学者・当時静岡英和短大教授)にしたところ、日野先生が科研費重点領域研究の研究協力者に学部生である私を参加させてくださったのです。その結果、日野先生と調査した音声データなどをすべて解析することになったのですが、その流れで、嫌いだったはずの文学研究科(大学院)に進学し、院生でありながら、複数の科研費研究や共同研究に参加することになりました。専門分野は社会言語学、社会心理学のように書いていますが、実際は、データ解析とデータ分析が専門です。

研究概要

社会に役立つ研究を常に目指しています。実験音声学から言語研究に入りましたが、宮崎の大学に勤務した期間は、宮崎方言研究を中心に進めました。宮崎方言の研究がほとんどされていない状況を確認したためです。方言は地域話者にとってアイデンティティにつながる存在で、地域話者を励ます意味で「残さんね宮崎弁」という企画を地元新聞社と3年間、実施しました。その後、ギャンブルの盛んな立川市に住んでからは、ギャンブル広告宣伝とギャンブル依存症の関係を調査しました。ギャンブル依存症を社会問題と捉えて分析してきましたが、それまで医療的な側面だけで語られてきた問題に社会心理学という新しい視点を導入しました。ここ数年は、大阪IRカジノやオンラインカジノについて各方面から意見を求められることが多くなりました。AI人形浄瑠璃ロボットの製作も行っています。当初は、誘われて参加したのですが、現在は代表者としていくつかのグループを統括しています。人形浄瑠璃には、行動経済学でノーベル賞をとったナッジ理論が多く適用されていることに気づき、ナッジ理論から三位一体の芸術(人形・語り・音楽)による「息の合わせ」を分析しようと試みています。ギャンブル依存症、AI人形浄瑠璃ロボット、コミュニケーション論のすべての分野で国際誌に掲載されています。

連携できるポイント

以下の分野では、すでに国際誌や国内学会誌に掲載されるだけの実績があり、企業や教育機関に対するアドバイスや共同研究が可能です。

- ギャンブル依存症

- AI開発

- コミュニケーション論

- 伝統芸能

- 言語調査

など。

提供できるシーズまたは支援できる分野

- ギャンブル依存症の実態と対応・対策

- 伝統芸能と最先端技術(AIなど)の融合

- 相手の意識を尊重しながら、効果的な行動を起こさせる(ナッジ理論)コミュニケーションの方法

- 地域伝統文化の継承と教育

- 方言調査および分析

- 地域日本語教育

など。

社会的成果または実用化された内容、商品、特許など

AIロボットデザインに関する意匠登録

産学・地域貢献に関する経験・実例及び連携できる団体

これまでの企業・諸団体との連携(例)※講演活動やワークショップは除く

- 地域方言の実態調査および分析(茨城県玉造町教育委員会)

- 国語科教材の副読本作成(茨城県教育委員会)

- 地域日本語支援(宮崎県国際交流協会)

- 地域日本語教材の作成(宮崎県国際交流協会)

- 随筆添削と評価(毎日新聞社)

- 方言を活用した方言イベント(宮崎日日新聞社)

- コロナ禍におけるオンライン人形浄瑠璃実演(西川古柳座他)

- ギャンブル依存症に関する全国調査・研究(都遊協)

- 大阪IRカジノに関する調査・研究(大遊協)

など。