アフリカのルワンダにおけるジェノサイド(集団殺害)の犯罪を裁いたガチャチャ裁判

研究を始めたきっかけ

1990年代は、ルワンダ、シエラレオネ、ソマリアなどアフリカ諸国で紛争が多発していた時期でした。当時高校生であった私は「もしアフリカ諸国の紛争がすべて解決すれば、世界はもっと平和になる」と書かれた新聞記事を読み、アフリカ諸国の紛争について知りたいと思うようになりました。

大学でアフリカの歴史や政治・経済、文化の講義を受けるなかで、1994年に起こったルワンダジェノサイドの要因が考察された武内進一教授の論文を読み、ジェノサイド後のルワンダがどうなっているのかを自分の目で見たいと思い単身で現地に行きました。

ジェノサイドで破壊された土地にビルが建てられ発展している首都キガリを見て、ルワンダがどのように社会を立て直してきたのかを知りたくなったことが研究を始めたきっかけです。

研究概要

ルワンダでは1994年にジェノサイドが起こり、多数派民族フトゥが僅か100日間で少数派民族トゥチを50万人以上虐殺しました。それまで同じ村で暮らしていた人々はジェノサイドで被害者と加害者に分かれましたが、ジェノサイド後も近隣で暮らす事例があります。私はジェノサイド後の農村社会に住み込み、被害者と加害者に直接聞き取り調査を行い、現地の人々がどのように関係を築き暮らしているのかを研究しています。

特に、ジェノサイドの被害者と加害者の関係構築に大きく関わっているとして着目しているのが、ジェノサイドの犯罪を草の根レベルで裁いた「ガチャチャ裁判」(Inkiko Gacaca)です。ジェノサイドに扇動されたフトゥ市民を裁くため、全国の市町村に約1万2,000箇所設置された臨時の裁判です。裁判官や弁護士や検事といった法律資格をもたない人々が地域ごとに判事を務め、事件を精査し、2012年に閉廷するまで約200万件の事件と約100万人の加害者を裁きました。

なかでも、未だ課題となっているのがジェノサイドの賠償です。ガチャチャ裁判は窃盗罪と器物損壊罪を犯した加害者に賠償を命じましたが、賠償額は膨大であり、その多くは現在も未払いのままです。このような問題に被害者と加害者がどのように取り組み解決しようとしているのかを、聞き取り調査とガチャチャ裁判の裁判記録を閲覧する方法を組み合わせ研究しています。

連携できるポイント

これまで大学や中学高校の出張授業、市民講座などで自身の研究を発信してきました。受講者からは、ルワンダのジェノサイドや農村社会の現状を初めて知り、日常生活で見聞きすることのないアフリカ諸国やルワンダに関心を向けるようになったという感想が寄せられています。このような講義が連携できるポイントです。

提供できるシーズまたは支援できる分野

現在、ウクライナやガザやスーダンなどで深刻な戦争や紛争が続いています。日本も太平洋戦争の民間人補償問題や戦没者の遺骨返還問題を抱えており、近年は沖縄の要塞化が進み新たな戦争が起こるのではないかという不安が生じています。

このような事例とルワンダジェノサイドの事例を比較し、戦争要因や暴力が終わった後の平和構築について考えるシーズを提供し、平和学習分野を支援できると考えています。

社会的成果または実用化された内容、商品、特許など

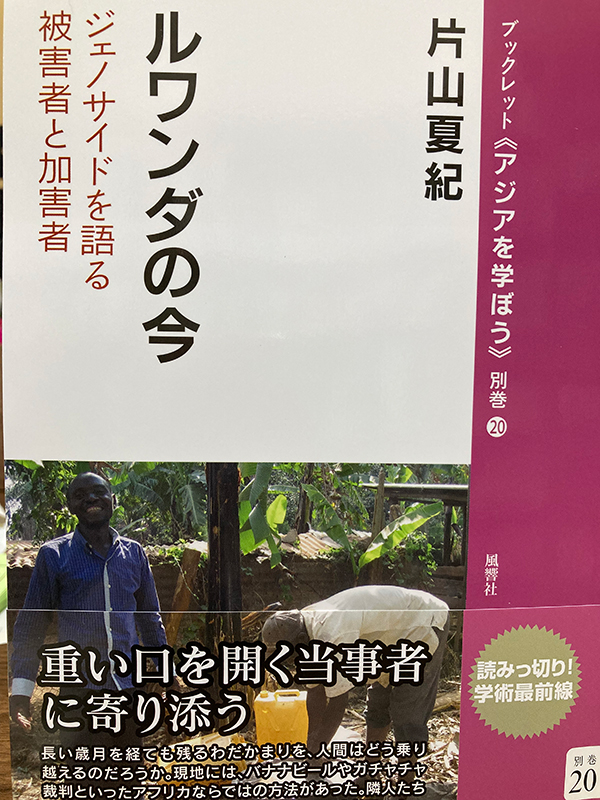

- 一般向けの冊子として出版した 『ルワンダの今――ジェノサイドを語る被害者と加害者――』(風響社、2020年)

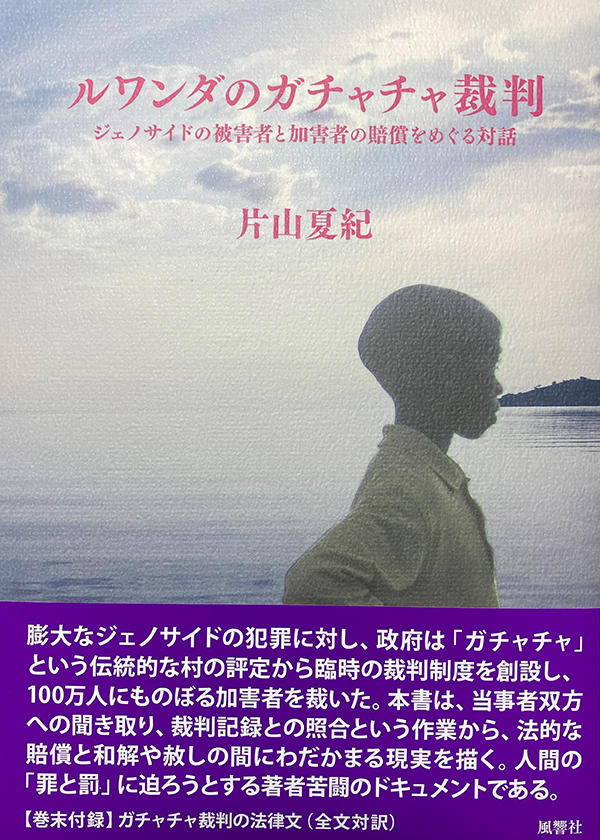

- 博士論文を一般向けに出版した『ルワンダのガチャチャ裁判――ジェノサイドの被害者と加害者の賠償をめぐる対話』(風響社、2025年)

- TBSラジオ「荻上チキ・ Session」ゲスト出演「ルワンダ、ジェノサイドの発生から30年。現地調査から分かった和解のプロセスと今も残る課題 」2024年4月22日(QRコードから視聴できます)

産学・地域貢献に関する経験・実例及び連携できる団体

- 環インド洋地域研究(KINDOWS)京都大学拠点 第6回公開講座「映画上映『リベリアの白い血』解説」2024年2月1日(京都府京都市)

- 船場生涯学習センター 秋の生涯学習講座「アフリカの今を知る」講座④「ルワンダのジェノサイド罪を裁いたガチャチャ:近隣に暮らす被害者と加害者の賠償をめぐる対話」2022年12月9日(大阪府箕面市)

- アサンプション国際中学校高等学校講義「ルワンダについて学ぶ」2022年1月24日(大阪府箕面市)