太平洋をまたぐ大衆文化の歴史と記憶

このシーズの研究者

このシーズの研究者

研究を始めたきっかけ

私が大学に進んだのは「戦後50年」、阪神・淡路大震災と地下鉄サリン事件が起きた年でした。うわべの「平穏」に潜むさまざまな亀裂に敏感にならざるをえない〈とき〉でした。〈いま・ここ〉の日常が異なる風景で見えてくる/聞こえてくる〈世界〉に触れたいというような感覚を抱きながら、バンドや演劇や雑誌など、色々なことに手を出していました。そのうちに、音楽に関わりながらものを書く仕事をしたいと考えるようになっていました。気がついたら、ポピュラー音楽や身体パフォーマンスへの関心を足がかりに、第二次世界大戦をはさむ期間に日米を行き来した人びとの歴史や記憶を掘り起こすべく、「研究」を始めていたのです。

研究概要

20世紀初めから半ばのポピュラー音楽や身体パフォーマンスに着目しながら、「戦争の世紀」に日本とアメリカ合衆国を行き来した人びとと文化の研究をしています。

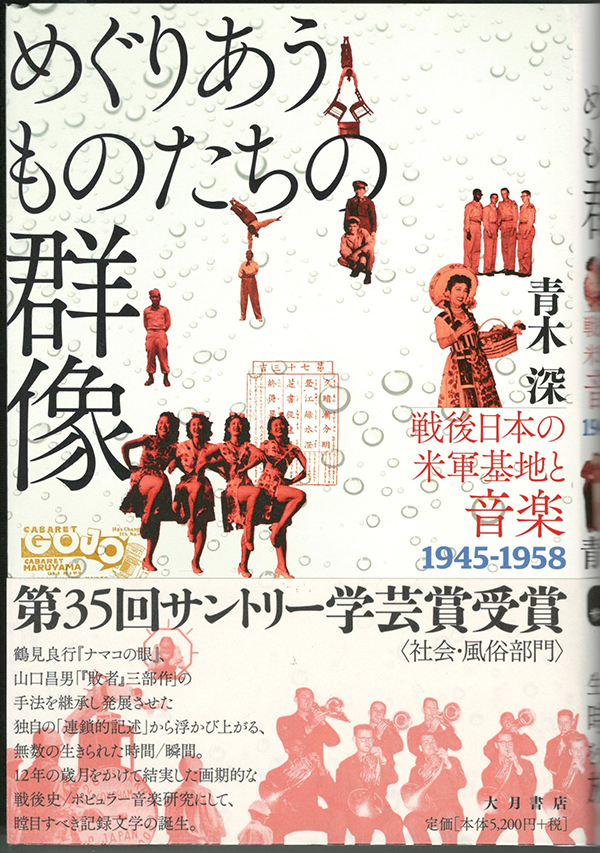

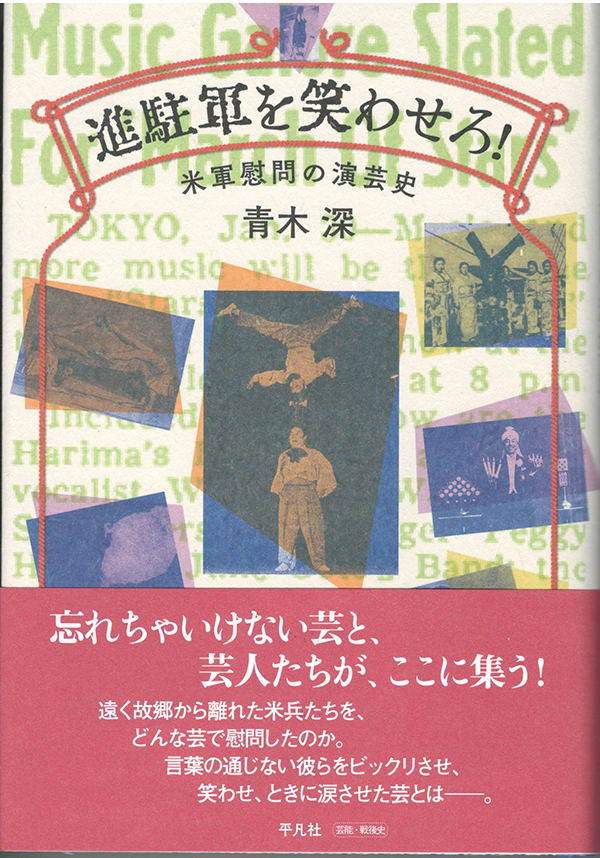

具体的には、21世紀とともに開始した研究はまず『めぐりあうものたちの群像――戦後日本の米軍基地と音楽 1945-1958』(大月書店、2013年)にまとめました。ここ数年は、占領期から朝鮮戦争期に来日した米軍将兵がアメリカへ持ち帰った日本のポピュラー・ソング(とくに「支那の夜/China Nights」)の「その後」を辿る研究と、20世紀初頭にアメリカのサーカスなどに出演していた日系軽業師(Japanese acrobats)の研究とを、並行して進めています。後者の研究に重点を移していく転換点にある拙著が、『進駐軍を笑わせろ!――米軍慰問の演芸史』(平凡社、2022年)です。

「現在」を生きながら「過去」を掘り起こしているわけですが、「現在」もまた「過去」から見つめられている(のかもしれない)ということを心に深く留め、毎日のしごとを積み重ねています。

連携できるポイント

大衆文化史に関する聞き書きプロジェクトがあれば連携できるでしょう。

提供できるシーズまたは支援できる分野

上記「研究概要」に関連する諸テーマ(ポピュラー音楽と人の移動、戦争と文化、サーカスの文化史、など)での講演

社会的成果または実用化された内容、商品、特許など

第35回サントリー学芸賞受賞(社会・風俗部門):著書『めぐりあうものたちの群像――戦後日本の米軍基地と音楽 1945-1958』(大月書店、2013)に対して

産学・地域貢献に関する経験・実例及び連携できる団体

東京女子大学杉並区内大学公開講座2017年度前期担当(6回連続講座):「『進駐軍慰問』の演芸からみる文化関係史」

東京女子大学主催高等学校教科別セミナー(地理歴史)、2017:「戦後日本社会にみるアメリカ音楽の複数性」

(前職での公開講座の事例です)