研究を始めたきっかけ

大学院生のころ、コウノトリの野生復帰と生息地である湿地を題材に、環境教育のあり方を探究しました。かつて絶滅したコウノトリが再び野外に巣立つ姿に心を動かされる一方で、餌不足や個体間の衝突、近親婚のリスクなど、野生復帰に伴う新たな課題にも関心を抱くようになりました。現地で出会った地域の方々の努力や葛藤、そして彼らの「学び続ける姿勢」に触れたことが、私の研究の原点です。単に知識を伝えるのではなく、人と人、人と自然の関係を共に考える学びの場づくりを目指しています。

研究概要

環境教育とは、「自然や人との関わりの中で、自分の住む地域や社会のあるべき姿を思い描き、それを共に実現していくプロセス」であると捉えています。学校教育の枠を越えて、公民館や動物園・水族館などの社会教育施設、さらには多様な地域資源を活用しながら、学びの場の創出と地域の活性化の両立を目指してきました。

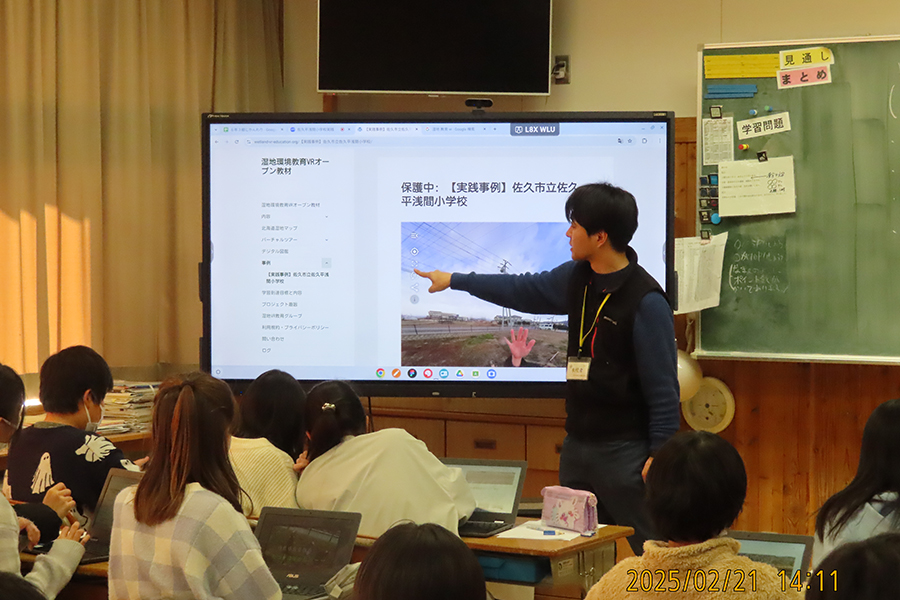

具体的には、学校や地域づくりの現場に足を運び、実際に見聞きした情報をもとに、環境教育の目的や方法、そしてその意義について考察しています。最近は、水田を含む湿地を題材にした学習プログラムの開発や、ICTを活用した教材づくりにも取り組み、現場での実践を重視した実証的研究を進めています。

また、視野を海外にも広げ、韓国などの先進的な事例に注目しています。今後は、国際共同研究や人材交流を通じて、環境教育の新たな方向性や教材開発などについて相互に学び合うネットワークの構築に取り組んでいきたいと考えています。

連携できるポイント

- 自治体と連携した地域資源を活かしたESD(持続可能な開発のための教育)プログラムの設計

- 動物園・水族館などの社会教育施設と連携した市民向けプログラムの開発

- 高校・大学の連携を通じた探究的な学習支援

- 教育を核とした地域・自治体づくりをテーマとしたワークショップの企画・運営

- ラムサール条約登録湿地を有する自治体や教育委員会と連携し、湿地の自然・文化資源を活かした環境教育プログラムの開発

提供できるシーズまたは支援できる分野

- 持続可能な地域づくりをテーマとした環境教育・ESDの企画支援

- 地域資源や社会教育施設を活用した探究学習の指導・助言

- 環境教育・ESD・インタープリテーションガイドに関する講演・研修会講師

- 大学・自治体・NPOをつなぐコーディネーション業務

- 湿地や水辺環境をテーマとしたESD推進に向けた教員研修・市民講座の実施

社会的成果または実用化された内容、商品、特許など

- 湿地環境教育VRオープン教材の開発(https://wetland-vr-education.org/)

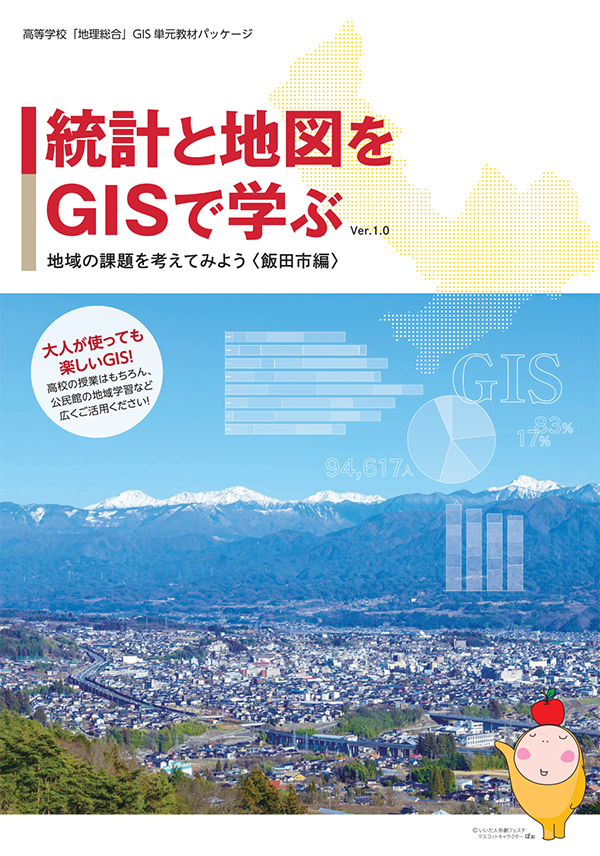

- 中部大学 中部高等学術研究所 国際GISセンターと協働し、高等学校「地理総合」GIS単元教材パッケージを開発

- 高校生対象のESD塾における探究学習支援

産学・地域貢献に関する経験・実例及び連携できる団体

- 長野県飯田市との高大連携事業・主任講師(「いいだ高校生ESD塾」や「遠山郷エコ・ジオパークフィールドスタディ」)

- 富士五湖地域でのインタープリテーションガイド開発、観光と環境保全の両立を目指した教材開発・観光パンフレットの作成

- 地域の公民館、動物園・水族館、小中高校、地域づくりに関する団体