このシーズの研究者

このシーズの研究者

研究を始めたきっかけ

20代後半になってからアメリカに留学し、アメリカ文学で修士号と博士号を取得しました。留学生として、米国と日本の「間」に存在していることで、“Between”という概念に興味がわき、「混血」の作家の作品を中心にアフリカ系アメリカ人作家やアジア系アメリカ人作家を研究するようになりました。その過程で、植民地主義や奴隷制の歴史、日系人の強制収容所、ジェンダー問題などについて考えることの重要性を強く意識するようになりました。差別がある一方で欧米では、東洋やアフリカがエキゾチックな文化として憧憬の対象になることもあります。その代表的なものが19世紀後半から20世紀初頭の「ジャポニスム」や「プリミティヴィズム」ですが、美術だけでなく文芸の分野でもこの現象は掘り下げていくことができます。学生たちには、様々な視点から文学を読み解く楽しさを知ってほしいと思っています。

研究概要

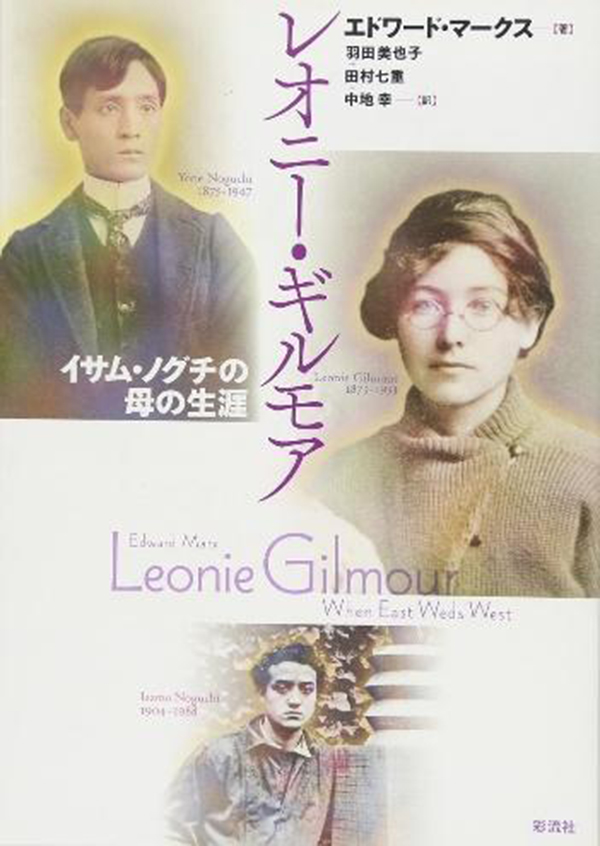

これまで研究してきた作家は、「混血」作家であるNella LarsenやOnoto Watanna, 俳句とブルースを融合させたアフリカ系アメリカ人作家Richard Wright、国際的に活躍した詩人Yone Noguchi(野口米次郎)、アメリカに亡命した絵本作家、八島太郎、現代の越境作家、多和田葉子などです。1920年代のハーレム・ルネッサンスと呼ばれる文芸運動、20世紀初頭のジャポニスム文学、越境するトランスナショナルな日本人の文学を主に取り扱っています。

連携できるポイント

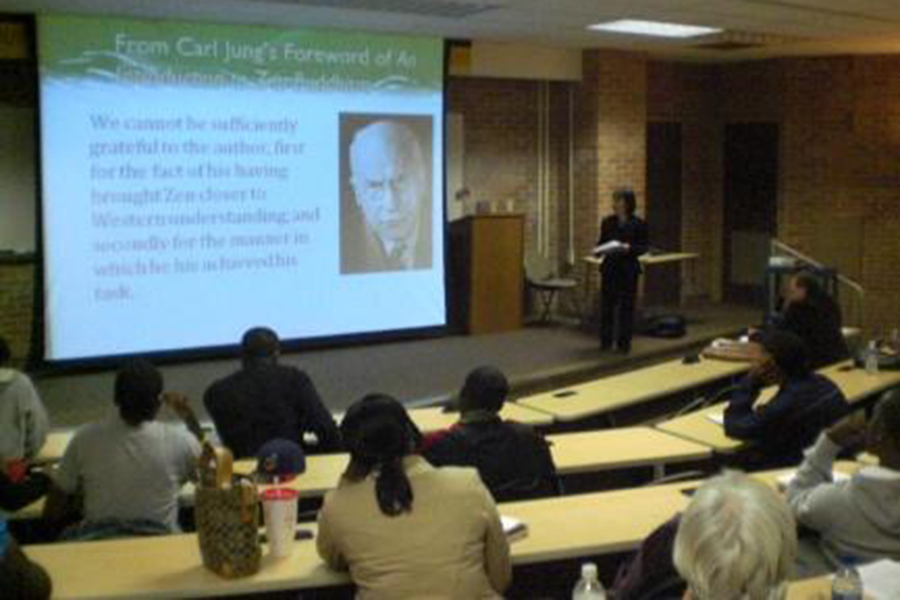

フルブライト研究員としてNew York University, UC Berkeley, University of Hawaiiに所属していたことがあり、その時期にオハイオ州、イリノイ州、カンザス州、ユタ州などのアメリカの大学で、私のファミリー・ヒストリーの中にある広島原爆のことを講演させていただきました。そのほか、中国、台湾、ネパールの大学でも、英語俳句やアメリカ文学および日本文学の講演の経験が複数あります。

提供できるシーズまたは支援できる分野

講演)アメリカの人種問題、英語俳句、アメリカのジャポニスム小説、日本文学・文化(野口米次郎、牧野義雄、八島太郎、多和田葉子)、日系移民文学、留学体験談、その他(「蝶々夫人」、「モルガンお雪」)

そのほか、上記の内容に関する、企画、翻訳や執筆、ワークショップなど協力可能です。