このシーズの研究者

このシーズの研究者

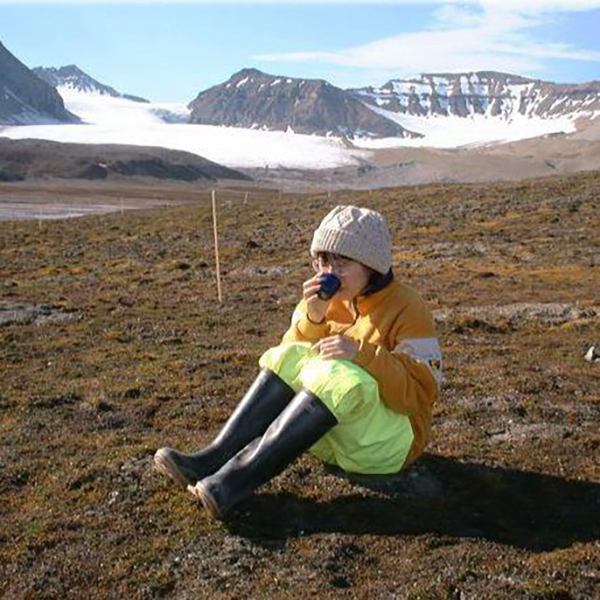

ベック ユキコ

別宮 有紀子

BEKKU Yukiko

教養学部 学校教育学科 教授

研究を始めたきっかけ

大学4年生の夏に、「地球白書」(レスター・ブラウン著)という本と出会い、地球温暖化や二酸化炭素の循環に興味を持ったのがきっかけです。地球環境問題の解決に貢献できる研究者になりたいと、筑波大学の環境科学研究科に進学しました。そこで、陸上生態系の炭素循環研究をおこなっていた研究室に所属できることになりましたが、当時は国際的にも生態系の炭素循環についての研究は始まったばかりで、全てが試行錯誤の連続でした。その後、東京都立大学理学研究科博士後期課程で植物生態学を学び、その後も国立極地研究所や国立環境科学研究所の研究者の皆様と共に、北極から熱帯まで様々な生態系での生態学研究、炭素循環研究に従事し、現在に至っています。

研究概要

これまでに、耕地生態系や耕作放棄地、冷温帯林、亜熱帯~熱帯林、北極ツンドラ生態系などにおいて、陸上生態系の炭素循環について研究をおこなってきました。

得意とするのは、炭素循環の研究の中で測定が難しいとされている土壌呼吸(土壌からのCO2放出)や、土壌微生物による有機物分解、根の呼吸など、土壌中の生物過程に関するテーマです。これら土壌中の生物過程に、環境要因や生物間相互作用が与える影響に着目し、生態系の炭素循環の中でブラックボックスであった「目に見えない」土壌中の生物プロセスと炭素循環の関係について研究してきました。

その中でも最も大きな発見は、樹木の根の呼吸速度が葉の蒸散速度の影響を受けて日中に大きく変動することで、世界初の発見でした。これまでに冷温帯、温帯、亜熱帯の樹木8種でこの現象が確認できているので、恐らく多くの樹木が同様の性質を持つと思われます。これらの研究は特にお金にはなりませんが、人類の知的財産の蓄積に貢献し、地球環境をより深く知るために役に立つと自負しています。

この他、富士山のホシガラスとゴヨウマツの共生関係や、地域の絶滅危惧種の保全のための研究などをおこなっています。筆者らの研究により、富士山ではホシガラスはゴヨウマツの種子を主食としており、青木ヶ原で採取したゴヨウマツ種子を富士山五合目まで運び上げていることが明らかとなりました。

連携できるポイント

温暖化などの環境問題と生態系の関係に関することについてはある程度知見を有しています。また小中学校の理科・生物分野の教材についてのご相談についても対応できます。この他、STEAM関係の教材開発にも関心があるので、多分野連携のものづくり、探究の場・学習の場づくりなどに協力できると思います。

提供できるシーズまたは支援できる分野

- 森林によるCO2吸収量をカーボンクレジットとして算出するための技術相談

- 地域の生物・生態系保全のための相談

- 小中学校および高等学校における総合的学習や総合的探究のテーマ相談や指導法の相談

- 小中学校理科の生物分野における教材開発

社会的成果または実用化された内容、商品、特許など

社会的成果としては、先に述べた世界初の「根の呼吸速度と葉の蒸散速度のつながり」を明らかにした研究です。炭素循環研究の精度の向上に資すると考えられます。

産学・地域貢献に関する経験・実例及び連携できる団体

世界自然遺産である小笠原諸島において「小笠原カーボンクレジットによる新しい経済価値の創出」事業を主導している小笠原グリーン株式会社のアドバイザーとして、森林における二酸化炭素吸収量推定のための技術指導やカーボンクレジット創出のための相談にのっている。この他、自治体の森林行政、環境保全行政に関するアドバイザーも多数経験。