このシーズの研究者

このシーズの研究者

研究を始めたきっかけ

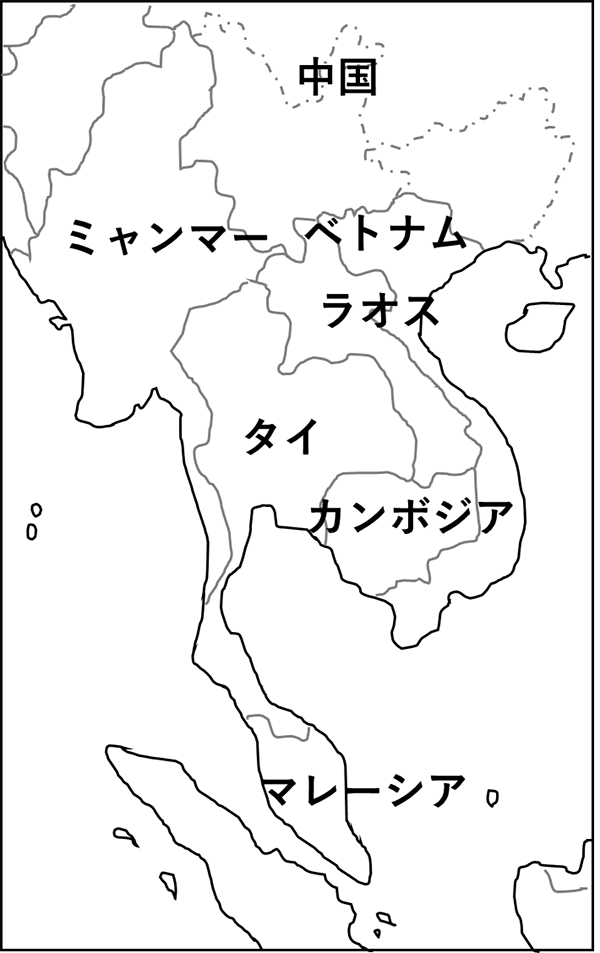

私は、国境、武力闘争、移民・難民といったテーマに関心を持っています。学生時代、指導教員のリサーチ・アシスタントとして、東南アジア大陸部や中国の国境地帯を次々と越えながら現地調査に同行しました〔地図〕。その際、日・タイの研究者グループの調査に加えていただき、現場で交わされる熱のこもった議論や鋭い分析に強く刺激を受けました。

なかでも印象的だったのが、国境地帯に本拠を構える少数民族武装組織の存在です。彼らがどのように国境という空間を活用し、武力闘争を継続しているのか、またそれを可能にしている政治的・地理的・文化的な条件とは何かを知りたいと思うようになりました。日本に逃れてきた少数民族の人々から直接話を聞く機会にも恵まれ、その関心はいっそう深まりました。

こうした体験や好奇心が、私の研究を始めるきっかけとなりました。

研究概要

国や地域の間で起こる対立や協力が、人々の暮らしにどのような影響があるのかを考えることに関心があります。特に、東南アジア大陸部の国々を中心に、武力紛争が発生した地域で、どのように秩序が形成され、人々の生活が再び成り立っていくのかに注目しています。また「国家」とは何か、どこからどこまでがその国家の影響力の範囲なのかという境界の問題にも関心を持ち、国家だけでなく、国際機関や地域の団体、宗教組織などがどのように関わっているのかを調べています。私たちが日常で見えにくい「境界」や「支援のしくみ」に光を当てることで、多様な人びとが共に生きる道を探る手がかりを得ようとする研究です。

連携できるポイント

本学に着任する直前まで東・東南アジアからの外国人労働者や技能実習生の受入れ実務に従事してきました。この経験および上記の研究を活かし、地域に暮らす外国人と日本社会の間に生じやすい生活・文化・就労面でのずれや課題を、現場の視点から共有できます。特に学校、企業、自治体などにおいて、言語や価値観の違いにどう向き合うか、日常的な対応をどう改善できるかといった実務的な課題に対して、研修や対話の機会を通じて連携が可能です。

提供できるシーズまたは支援できる分野

- 外国人労働者・技能実習生との円滑な関係構築に関する研修の企画・講師

- 東・東南アジアの文化・宗教・生活習慣に関する講演・研修(企業・自治体・学校向け)

- 外国人労働者を受入れる企業・地域のためのハンドブックや説明教材開発への協力

- 東南アジア大陸部国境地域に関する出前授業(中学・高校・市民講座など)

- 外国人住民の声を聞き取るワークショップの企画と実施支援

これらの支援は、実務経験と学術研究を融合させた実践的な知見に基づいています。制度理解にとどまらず、現場で求められる具体的な対応力の向上を目指します。