授業紹介

class

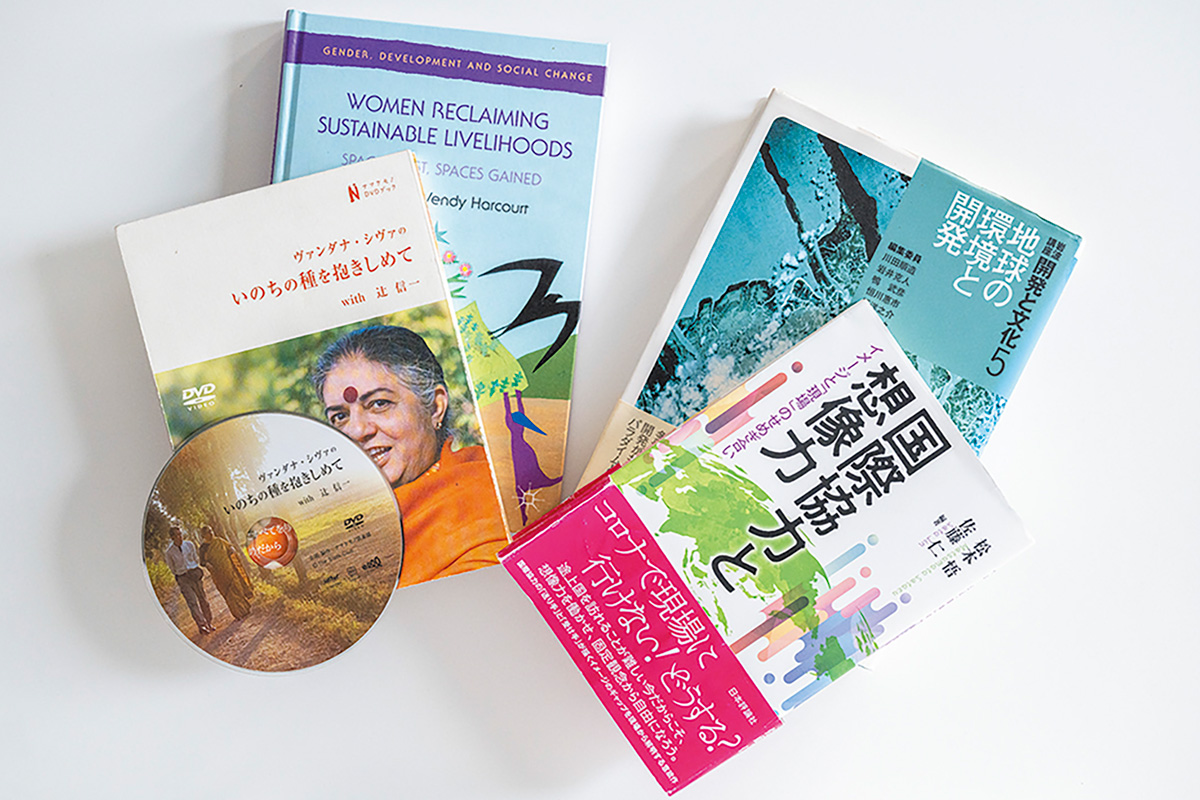

地球環境・開発論

グローバルサウスを舞台に、国際開発のあり方を考える

国際開発論をベースに、途上国/新興国の市民の視点から地球環境問題を捉えていきます。超国籍企業の進出や公共事業による資源採掘や森林・農地等の開発が、地域住民、とくに農村や都市の貧しい人々の暮らしにどう影響し、生態系の破壊によってかれらの生存基盤がいかに脆弱になるのかを、ジェンダーの視点を交えながらとらえ直していきます。ドキュメンタリーなどの映像資料や現地調査で撮影した写真などを活用することで、現実に起きている事象をよりよく理解し、遠く離れた国々に住むこうした人々の犠牲の上に、われわれの便利な暮らしが成り立っている現代社会の構造を理解します。

なお、本科目は比較文化学科だけでなく、地域社会学科からも受講生が集まっており、関心テーマの異なる学生たちから多くの刺激を得ています。

佐藤 裕 教授

この講義を履修した先輩の声

視野が広がり、意識が変わりました

これまで気づかないふりをしてきた途上国の抱える問題を、映像や写真でまざまざと見せつけられ、その犠牲の上に豊かな暮らしがあることに心苦しさを感じました。現実に目を向けることで視野が広がり、私たちにできることは何だろうとより一層考えるようになっています。

ジェンダー論

ジェンダーとは、社会的・文化的に作られた性別を指します。性別と聞くと身体的な男女の違いを思い浮かべがちですが、実は身体とは関係のないところでも、「男らしさ」や「女子力」といった表現は存在しますし、性別による格差や差別も依然として存在しています。この授業では、「労働とジェンダー」や「教育とジェンダー」など、社会・文化の様々な分野にジェンダー視点を入れると見えてくる問題について考えていきます。

横山 美和 准教授

スタディー・ツアー

現地に赴いて、大学で学んだ知識を確認したり、現地の人びとに聞き取り調査を行ったりする機会です。教員のフィールドを中心に例年、日本国内・海外合わせて複数のコースを企画しており、2~3か月の事前学習を経て3~10日のツアーに参加し、終了後には報告書を作成します。現地の人々から直接話を聞いたり、地域の一員として伝統行事に参加したりと、観光旅行とは違う貴重な学びの場となっています。

内山 史子 准教授