このシーズの研究者

このシーズの研究者

シマザキ ハルコ

島﨑 治子

SHIMAZAKI Haruko

語学教育センター 准教授

研究を始めたきっかけ

英国の大学院で教育学を学んだ後、知人の紹介で専門学校にて教職に就きました。航空業界への就職を目指す学生たちに英語を教える中で、「社会の枠にはめるための教育」ではなく、「その枠を飛び越え、新たな枠を創造する学生」を育てたいという思いが芽生えました。大学英語教育に携わることを志し、以来、質の高い授業を実現するために、英語教授法に関する研究は私にとって欠かせないものとなっています。

研究概要

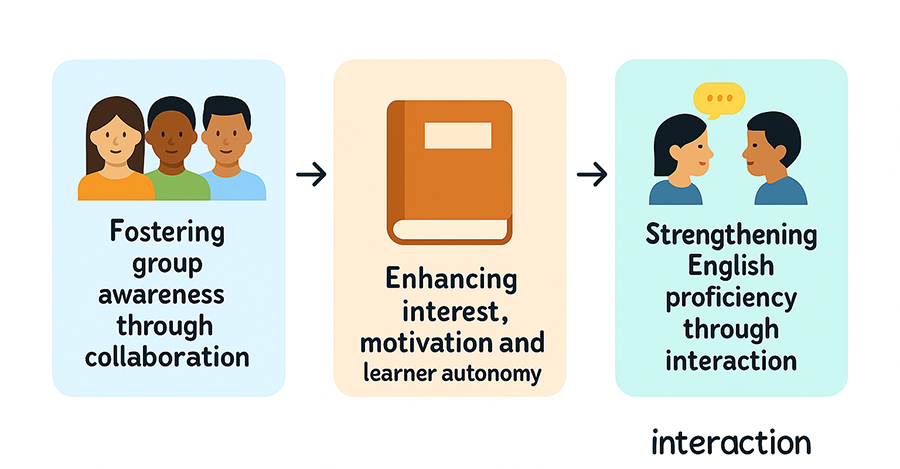

「英語多読を通じた語彙力・読解力の向上」に関心があり、紙の本とデジタル教材の両方の効果の違いに注目しています。また、第二言語習得理論(SLA)を軸にしながら、さまざまな言語教育への関心を広げています。現在は大学初年次教育において、学生同士の協働を通じて自律性とインタラクションを高める授業設計を実践中です。長期的には語学に限らず、すべての教科において「インタラクションのない授業をなくすこと」を目標とし、「自分が学生なら受けたい」と思える授業づくりを追究しています。

連携できるポイント

- 英語教育の授業設計・教材の効果測定に関する知見を活かし、自治体や教育機関と連携して英語教育改善のためのプログラム開発が可能です。

- 教員研修やFD(Faculty Development)活動に協力し、インタラクションを重視した授業改善の指導が可能です。

提供できるシーズまたは支援できる分野

- 英語多読教材やICT教材を活用した授業の設計支援

- 第二言語習得理論(SLA)を基盤とした教育相談

- 英語教授法に関する講演・研修の実施

- 教師のための英語教育・授業力向上ワークショップの実施

社会的成果または実用化された内容、商品、特許など

現在、大学英語教育において協働読解、多読を活用した授業実践を継続。学生の語彙力・読解力向上に寄与しているとの結果を得ています(論文・学会発表あり)。

産学・地域貢献に関する経験・実例及び連携できる団体

地方国公立大学および都内医療系私立大学において、語学教育のカリキュラム改善や教員研修に携わった実績があります。地域の高等学校や専門学校との連携も視野に入れ、教育貢献を続けています。