このシーズの研究者

このシーズの研究者

研究を始めたきっかけ

大学在学時、古典和歌に関心を抱いており、卒業論文には、恋歌の題詠をテーマとしてとりあげました。大学院入学後も古典和歌の作品研究を中心として探究を続けるなかで、五七五七七という定型をもつ短歌が、千数百年の長きにわたって詠まれ続け、常に現役の文学であり続けているのはなぜか、その生命力を解明したいと考えるようになりました。この生命力の解明を大きな目標として、往時の人たちが和歌をどのように認識し、詠んでいたのか、その生きた実態を明らかにすべく研究を続けています。

研究概要

平安時代後期になると、あらかじめ決められた題によって百首の和歌をまとめて詠むことが盛んになります。題詠の研究として、そのうちのひとつである『久安百首』などの作品研究をすすめています。

和歌に詠まれることば―歌ことばについて、個別的な表現史の解明もしています。二十数年前、古代の木簡に稲の品種名が記されているという歴史学の研究成果を見て、品種名のいくつかが和歌にも詠まれていることに気づきました。それらの実態について、近世の農書、百科全書なども用いて探究しました。

上記を含め、かねてから和歌だけでなく古典文学に現れる動植物に関心をもっており、表現性および実態について探究しています。とりわけ虫に興味をもっており、その実態解明のためのデータ収集をすすめています。

連携できるポイント

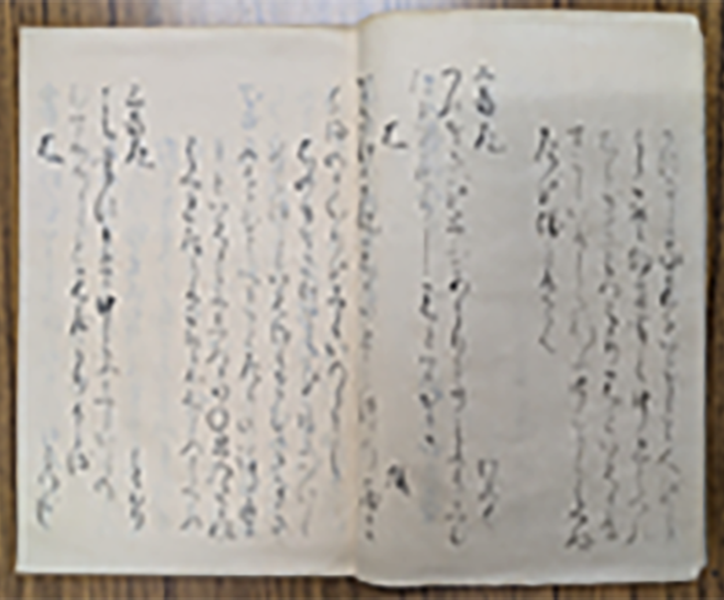

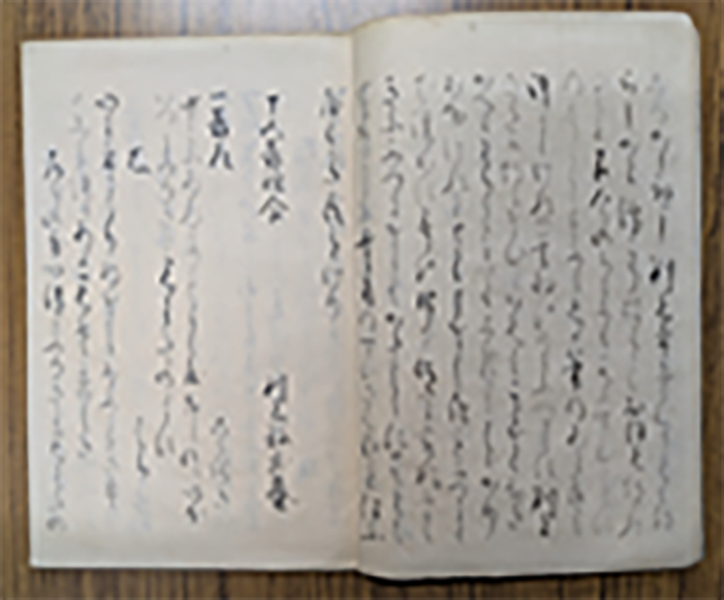

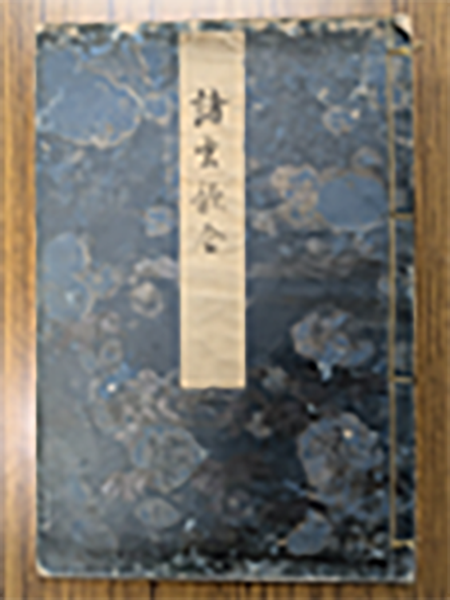

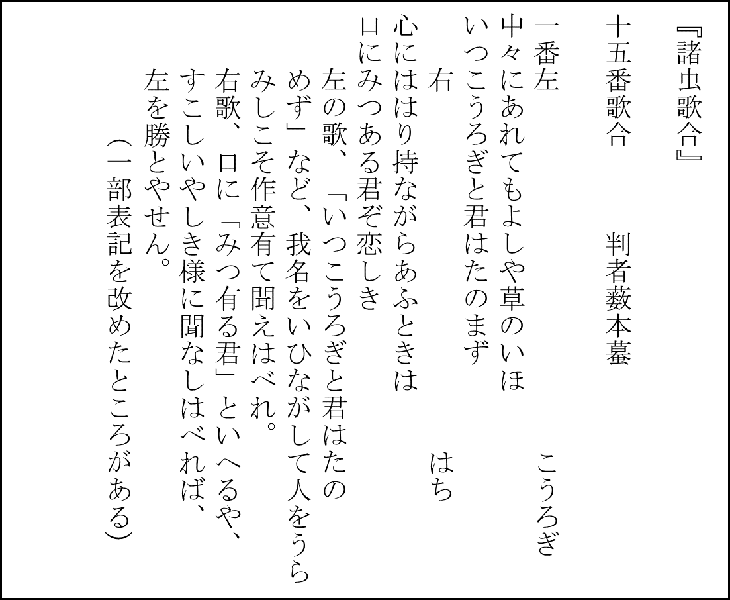

上述の後段に関連して、虫が現れる和歌作品の例として、近時研究費で入手した『諸虫歌合』の一部を掲げておきます。虫を作者、蟇(ヒキガエル)を判者として仕立てた架空の歌合です。こうした内容に関心を寄せ、知見や分析方法を提供、共有していただけるとありがたく思います。絵画資料についての教示なども望んでいます。

提供できるシーズまたは支援できる分野

上記に関するものとして、古典文学作品における動植物の用例についてのデータベースがあります。特に虫については、悉皆的なデータベースの作成をめざしています。内容は、虫の名が現れる作品の箇所、前後の文脈の解釈、現在の種名との同定(先行研究の結果、試案)等で、用例には、虫の名だけでなく、鳴き声の擬声語なども含みます。資料が存在するものについては、博物誌の記載、図譜などとも関連づけます。